Значение лингвистических особенностей в изучении языка

Изучение языка представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий учета всех его аспектов и структурных элементов. Одним из важных аспектов языка являются лингвистические особенности, которые играют ключевую роль в его понимании и изучении.

Лингвистические особенности включают в себя различные языковые явления, такие как фонетические, графические, морфологические, синтаксические и лексические особенности. Каждое из этих явлений имеет свои специфические характеристики, которые необходимо учитывать при изучении языка.

Прежде всего, лингвистические особенности позволяют понять, как устроен язык и какие правила и закономерности ему присущи. Например, изучение фонетических особенностей позволяет понять произношение и интонацию слов и фраз, а изучение морфологических особенностей — правила образования и изменения слов.

Кроме того, лингвистические особенности помогают понять смысл и значения слов и выражений. Например, лексические особенности дают информацию о значениях слов, синонимах и антонимах, а синтаксические особенности — о правильном употреблении слов в предложении и построении текста.

Не менее важно значение лингвистических особенностей в изучении языка для применения его в речи и письме. Изучение графических особенностей, таких как правила пунктуации и орфографии, позволяет правильно оформлять тексты и передавать свои мысли читателям или слушателям

Лингвистические особенности также помогают разобраться в нюансах языка, таких как его стилистические и региональные особенности. Например, изучение стилистических особенностей позволяет узнать о различных формах общения и использовании языка в разных ситуациях, а изучение региональных особенностей — о различиях в произношении и лексике разных регионов.

Итак, лингвистические особенности являются важным компонентом процесса изучения языка. Они помогают понять устройство языка, правила его функционирования, значения слов и формировать навыки правильного и эффективного использования языка в речи и письме. Благодаря изучению лингвистических особенностей можно стать более грамотным и культурным обществом.

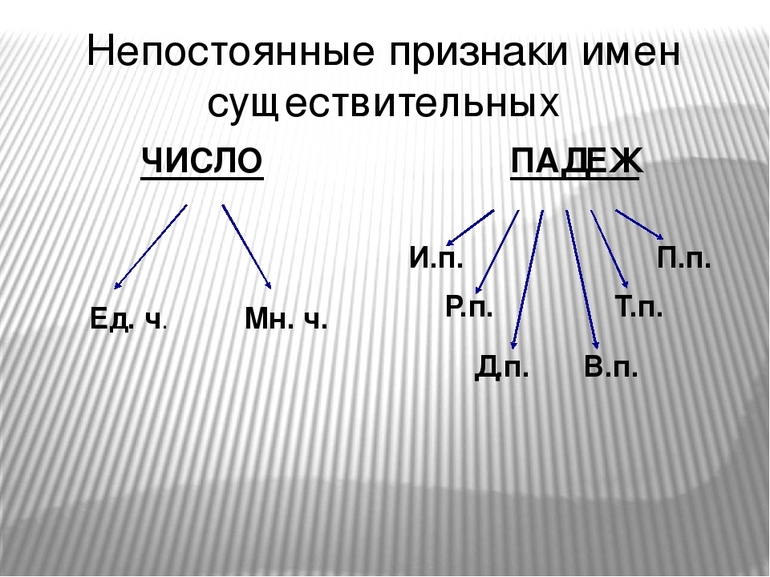

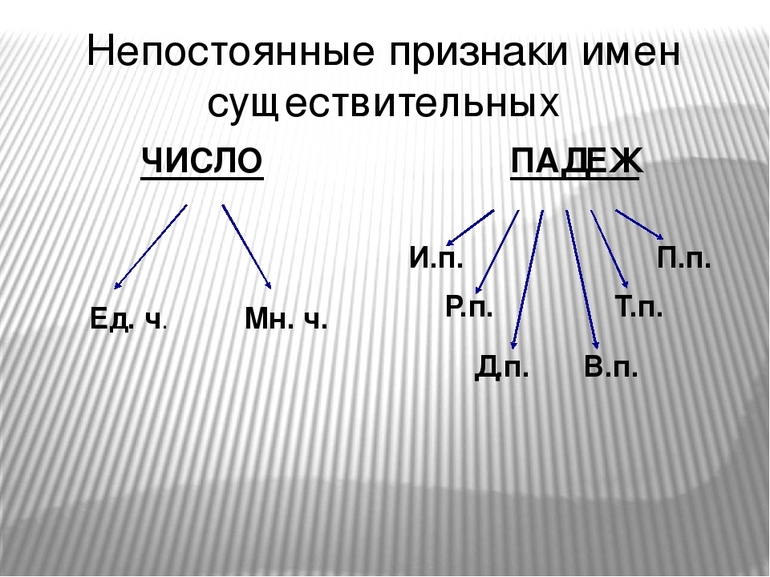

Число и падеж

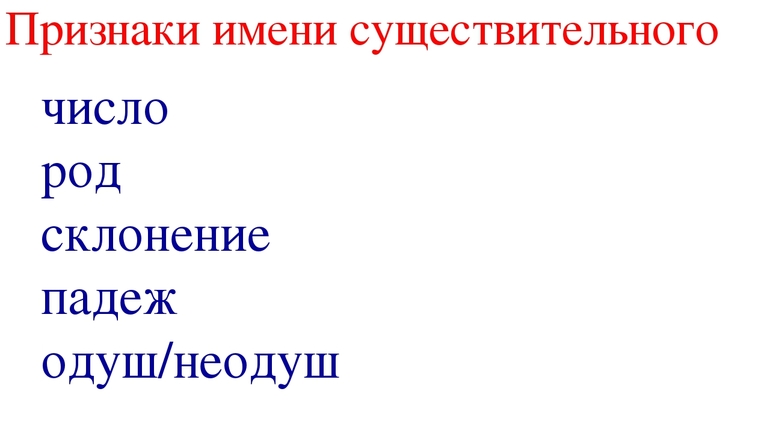

Определить морфологические признаки существительного порой бывает непросто, особенно если это касается числа. Очень много слов-исключений, а также таковых, чья грамматическая форма поставит в тупик и заставит искать верный вариант в словаре или специальных памятках.

Большинство слов, относящихся к рассматриваемой части речи, имеет два числа — единственное и множественное, то есть существительные в русском языке могут изменяться по числам, эта категория является непостоянной. Например: одна кошка — пять кошек, одно яблоко — 7 яблок, один воин — много воинов. Слово осталось одно и то же, однако изменилось его окончание, таким образом и создана новая форма — множественного числа.

https://youtube.com/watch?v=dTTI4y5f5jE

Однако у некоторых имен, прежде всего — отвлеченных, число является постоянной характеристикой. Например, только в единственном всегда будут слова «воздух, горечь, ревность, молоко», только во множественном — «ножницы, опилки, бриджи, очки, переговоры».

Категория падеж относится к переменным, это значит, что большая часть существительных может изменяться по ним. Сейчас выделяется 6 падежей, раньше их было больше, в старославянском присутствовал звательный падеж, остатки которого сохранились и в современном состоянии языка (например, присутствующие в устной речи формы «Ань, иди сюда! Маш, вынеси мусор» — это и есть сохранившиеся формы ушедшего звательного падежа).

Под падежной формой понимается форма, показывающая отношение конкретного слова, выраженного именем, ко всем прочим словам в словосочетании и предложении. Таково понятие этого слова. Определить падеж можно, задав вопрос.

Начальной формой любого слова является Именительный падеж единственного числа. Остальные падежи относятся к косвенным.

В таблице показаны образцы изменения слов по падежам и принадлежность их к одному из трех склонений.

Единственное число:

| Падеж | Вопрос | Первое склонение | Второе склонение | Третье склонение |

| Именительный | Кто? Что? | Сестра Фигура | Актер Село | Мышь Мелочь |

| Родительный | Кого? Чего? | -ы | -а | -и |

| Дательный | Кому? Чему? | -е | -у | -и |

| Винительный | Кого? Что? | -у | -а/-о | Нулевая флексия |

| Творительный | Кем? Чем? | -ой | -ом | -ю |

| Предложный | О ком? О чем? | -е | -е | -и |

Множественное число:

| Падеж | Первое | Второе | Третье |

| Именительный | -ы | -ы/-а | -и |

| Родительный | Нулевое окончание | -ов/нулевое | -ей |

| Дательный | -ам | -ам | -ам |

| Винительный | Нулевое окончание/-ы | -ов / И. п. мн. ч | -ей / И. п. мн. ч |

| Творительный | -ами | -ами | -ами |

| Предложный | -ах | -ах | -ах |

Таковы основные падежные формы существительных.

Примеры использования лингвистических особенностей в разных областях

1. Юриспруденция

- Использование терминологии и специфического правового языка для формулировки юридических актов и договоров.

- Анализ юридических текстов для определения юридической значимости и правовой ответственности.

- Использование языковых конструкций для точного и ясного формулирования законов и предписаний.

2. Медицина

- Использование медицинской терминологии для точного описания симптомов, диагнозов и лечения.

- Использование специфических языковых конструкций для документации медицинских случаев и исследований.

- Анализ текстов медицинских статей и публикаций для выявления новых тенденций и открытий в медицине.

3. Техника и информационные технологии

- Разработка специальных терминов и языка для описания технических процессов и разработок.

- Использование языковых конструкций для создания алгоритмов и программирования.

- Анализ текстов инструкций и руководств для оборудования и программного обеспечения.

4. Литература и искусство

- Использование стилевых приемов и лингвистических особенностей для создания эмоциональной и художественной речи.

- Анализ текстов произведений литературы для определения авторского стиля и тематики.

- Использование языковых конструкций для выражения творческих идей и образов.

5. Маркетинг и реклама

- Использование рекламной риторики и эмоциональной манипуляции для привлечения внимания и продвижения товаров и услуг.

- Анализ текстов рекламных кампаний для определения эффективности и привлекательности предложений.

- Использование лингвистических особенностей для создания уникального брендового стиля и индивидуальности компании.

Языковые особенности

Принципы объективности, абстрактности и логичности характеризуют важнейшие стилистические качества научной речи: безличность (бессубъ-ектность), обобщенность (отвлечение от частных, несущественных призна-ков) и подчеркнутую логичность изложения, которые и определяют выбор языковых средств.

Лексические особенности

Лексические особенности.

Для научного стиля характерны использо-вание специальной лексики, определенная терминологизация общеупотреби-тельной лексики, ограниченное применение эмоционально-оценочной лекси-ки.

Характерная особенность именно научной речи — широкое использова-ние терминологической лексики: гипотеза, пневмоторакс (скопление воз-духа в полости плевры), икосаэдр (двадцатигранник), презумпция, дея-ние.

Морфологические особенности

Морфологические особенности.

Характерно употребление местоимений мы, наш

для выражения авторской позиции: Наш эксперимент состоял в следующем…

Из личных форм глагола обычно представлены формы 1-го лица мн.ч. (отмечаем, отметим

) или 3-го лица мн.ч. (регистрируют

).

Для существительных с вещественным значением характерно использо-вание форм мн.ч. (смолы, масла, стали, бетоны

).

Данный стиль отличает также преобладание формы настоящего времени глагола: Зрительная часть головного мозга выделяет элементы контуров геометрических фигур.

Распространены в научном стиле производные (именные) предлоги и союзы: в течение, в результате, за счет, в соответствии

и др.

Синтаксические особенности

Синтаксические особенности.

В научном стиле часто употребляются сложные предложения и простые, осложненные причастными и деепричастны-ми оборотами, обособленными определениями, вводными конструкциями.

В простом предложении четко выражена тенденция к прямому порядку слов.

Широко распространены пассивные конструкции: признаки организма закодированы в ДНК; получены соединения криптона

…

Свойства научного текста

Текст, созданный в научном стиле, представляет собой стандартизированную замкнутую систему.

Основные особенности научного стиля — соответствие нормативным требованиям литературного языка, употребление стандартных оборотов и выражений, использование возможностей «графического» языка символов и формул, применение ссылок и примечаний. Например, общепринятыми в научной среде являются клише: речь пойдет о проблеме…, следует отметить, что…, полученные в ходе исследования данные привели к следующим выводам…, перейдем к анализу…

и т.д.

Для передачи научной информации широко используются элементы «искусственного» языка — графического: 1) графики, схемы, блоки, чертежи, рисунки; 2) формулы и символы; 3) специальные термины и лексические особенности научного стиля- например, названия физических величин, математических знаков и т.д.

Итак, научный стиль, особенности которого характеризуются соответствием служит точности, ясности и лаконичности в выражении мыслей исследования. Для научного высказывания характерна монологическая форма, логика повествования раскрывается последовательно, выводы оформлены как завершенные и полные по смыслу фразы.

Образование слов в русском языке

Основные морфемы являются самостоятельными словами и не могут быть разделены на части. Примерами основных морфем могут служить слова «дом», «мать», «лес».

Производные морфемы образуются путем добавления приставок, суффиксов или окончаний к основным морфемам. Также существуют сложные морфемы, которые являются комбинацией нескольких морфем и выполняют определенную грамматическую или смысловую функцию.

Примеры слов, образованных с помощью приставок:

- подход – приближение, приближаться;

- противник – кто или что стоит напротив, противостоит;

- выпить – пить полностью, до конца.

Примеры слов, образованных с помощью суффиксов:

- книгарь – человек, связанный с книгами, работающий в книжной сфере;

- бегун – то, что характеризуется бегом или предназначено для бега;

- слышатель – человек, который слышит или прослушивает что-либо.

Примеры слов, образованных с помощью окончаний:

- чайники – множественное число слова «чайник»;

- дома – родительный падеж слова «дом»;

- красно – краткая форма прилагательного «красный».

Таким образом, образование слов в русском языке происходит путем совмещения морфем разного типа, что позволяет создавать разнообразные словоформы и расширять словарный запас.

Особенности языка

Язык — это основное средство общения людей. Он обладает множеством уникальных особенностей, которые отличают его от других систем коммуникации.

- Семантика и значимость — язык позволяет передавать не только информацию, но и выражать эмоции, отношения и оценки.

- Грамматика — это система правил, определяющая порядок слов, образование и изменение их форм.

- Фонетика и фонология — занимаются изучением звуковой стороны языка: какие звуки используются, как строятся слова и фразы.

- Лексика — совокупность всех слов, которые существуют в языке.

- Синтаксис — определяет порядок слов и фраз в предложениях, а также связи и зависимости между ними.

Язык постоянно эволюционирует и адаптируется под нужды и культуру говорящих на нем сообществ. В результате этого на языке могут возникать такие особенности, как:

- Диалекты — различия в лексике, грамматике и произношении, которые возникают в разных регионах.

- Акценты — отличия в произношении звуков и ударении, которые характерны для носителей языка из разных регионов или стран.

- Идиомы и фразеологизмы — группы слов с фиксированным значением, которые не могут быть поняты только на основе значения отдельных слов в них.

- Вариантность — наличие различных способов выражения одного и того же значения или оттенка, например, синонимов и антонимов.

Лингвистические особенности отражают культуру и специфику общества, на нем говорящего. Их изучение не только позволяет понять язык как средство коммуникации, но и расширяет культурное и лингвистическое развитие человека.

Специфика постоянных особенностей

Не все исследователи русского языка относят к примерам морфологических признаков имени его отнесенность к нарицательным и собственным, одушевленность/неодушевленность. Однако эти категории значимы для проведения характеристики слова, поэтому их следует рассмотреть. Знакомство с ними начинается в средних классах школы.

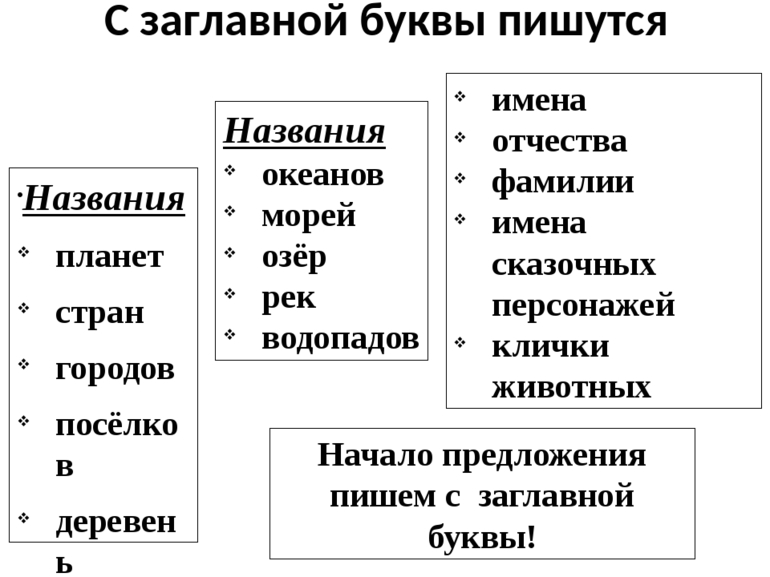

Собственные представляют собой индивидуальные наименования, относятся к единичным в своем роде предметам и живым существам, которые отличаются от группы похожих. Пишутся таковые с заглавной буквы и имеют определенное значение. К ним относятся:

- Ф. И. О., клички животных, прозвища людей (Каренина Кристина Станиславовна, собака Азор, Васька Нудный).

- Географические наименования (это названия городов, стран, озер/рек/морей/океанов, горных хребтов и гор, пустынь и многие другие. Например: Калуга, Германия, озеро Байкал, река Амазонка, гора Арарат).

- Праздничные дни и исторические события (День Победы, Куликовская битва).

- Наименования марок продуктов (холодильник «Атлант», крем «Бархатные ручки»).

- Названия газет, журналов, произведений искусства (газета «Сельская новь», журнал «Хозяюшка», книга «Преступление и наказание»).

- Наименования предприятий и фирм (компания «Флора», магазин «У Солохи», кинотеатр «Дружба»).

https://youtube.com/watch?v=MxSE5Luq934

Нарицательные — это общее название сходных по ряду особенностей предметов, такие слова в тексте пишутся с маленькой буквы (исключение — первое слово в предложении — всегда с заглавной). Примеры: кошка, мышь, свеча, бумага, заколка, гора, девочка, лак, лекарство, чистота, невинность, гусеница.

Следующая категория существительных — одушевленность/неодушевленность. В первом случае слова отвечают на вопрос «кто», обозначают живых существ, а форма В. п. мн. ч. совпадает с Р. п. (например, сестра — одушевленное сущ. Р. п. — нет сестер, В. п. — вижу сестер).

Вопрос для неодушевленных — «что», они обозначают предметы и явления (неживых существ), грамматическая особенность: форма В. п. мн. ч. совпадает с Им. п. (например, ваза — неодушевленное сущ. В. п. — вижу вазы, И. п. — что? — вазы).

Понятие многозначности

Явление многозначности и полифункциональности требует дополнительного изучения, так сильно усложняет коммуникацию и, в случае с иностранными языками, перевод. Поэтому полифункциональность, всегда существовавшая в языке, вызывала неоднозначные оценки среди лингвистов.

В русском языке понятие многозначность рассматривается в качестве одной из важнейших характеристик слова, как лексической единицы. В языкознании многозначности и полисемия являются синонимами. В научной литературе можно встретить оба термина. При этом ряд ученых лингвистов отмечают, что полисемия и многозначность отличаются. Под многозначностью слова подразумевается наличие более одного значения.

Под полисемией понимается чисто парадигматическое отношение: факт наличия у слова более одного значения; между тем, многозначность может быть и синтагматической: многозначностью может быть названа, в том числе, возможность одновременной реализации, у той или иной языковой единицы, двух или более значений.

Ключевые различия между полисемией и многозначностью проявляются в следующем:

- различия проявляются также в функционировании соответствующих прилагательных: полисемичным может быть только слово как единица словаря, а многозначным может быть выражение и целое высказывание (особенно – в поэтическом тексте);

- многозначность, таким образом, сближается с неоднозначностью (тем самым, термин многозначность охватывает как сферу полисемии, так и сферу неоднозначности).

Полисемия может быть как грамматической, так и лексической. Примером первой может служить полисемия 2-го лица единственного числа русских глаголов: «Ты этого не поймешь» и «Тут ничего не поймешь» или артикля the в английском языке, выполняющего как уточняющую (The tiger was old), так и обобщающую (The tiger is a cat-like animal) функцию.

В.В. Елисеева придерживается точки зрения, что полисемия и многозначность представляют собой одно и тоже явление. Она пишет: «Многозначность, или полисемия, слова – это наличие у языковой единицы более одного значения при условии семантической связи между ними или переноса общих либо смежных признаков или функций с одного денотата на другой».

Многозначность в русском языке явление менее распространенное, чем, например, в английском языке. Так, английское существительное «cup» имеет несколько значений: чашка, чарка, кружка, кубок. В русском языке многозначностью обладают такие слова как: лук (оружие или растение), листок (бумаги и дерева), хвост (животного, самолёта, очереди), линия (горизонта, черта на бумаге, железнодорожная или воздушная), бабочка (насекомое и галстук), молния (застёжка и разряд в воздухе).

В современной лингвистике многозначность стала восприниматься не как отклонение от нормы, а как одно из наиболее существенных свойств всех значимых единиц языка, как неизбежное следствие основных особенностей устройства и функционирования естественного языка. Феномен многозначности с самого начала был центральной проблемой когнитивной лингвистики. Отчасти данью этой идеологии и развитию полифункциональности является принятый в Московской семантической школе термин лексема в понимании «слово в определенном значении», который создает иллюзию решения именно этой задачи – избавления от многозначности: в исходной точке анализа множество употреблений описываемого слова разбивается на непересекающиеся подмножества (соответствующие разным «лексемам»), после чего исследователь имеет дело уже только с этими лексемами, т.е. с единицами, «свободными» от многозначности. В некотором смысле противоположным является «инвариантный» взгляд на многозначность, который в своей крайней форме состоит в том, что всякая языковая единица имеет одно значение, а наблюдаемая полисемия сводится к «sui generis оптической иллюзии, возникающей при взаимодействии «настоящего» значения и определенного контекста».

Определение морфологических особенностей

В языкознании морфологические особенности могут быть связаны с грамматическими категориями, такими как число, падеж, время, лицо и т.д. Каждая из этих особенностей определяет специфические изменения в форме или окончании слова и влияет на его синтаксическую и семантическую роль в предложении.

Также морфологические особенности характерны для других областей науки. Например, в биологии они относятся к структурным и функциональным особенностям клеток, органов или организмов. В геологии морфологические особенности могут быть связаны с формой и структурой горных пород или ландшафтов.

Глубокое понимание морфологических особенностей позволяет исследователям лучше понять природу объектов и явлений, а также предсказывать их поведение и взаимодействие

Изучение морфологических особенностей имеет важное значение для различных научных и практических областей знания, таких как лингвистика, ботаника, зоология, геология и др

Основные понятия и термины

При изучении морфологических особенностей языка существуют ряд основных понятий и терминов, которые необходимо понимать. Ниже приведен список основных терминов, которые помогут вам разобраться в этой теме.

| Термин | Описание |

| Морфология | Раздел лингвистики, изучающий строение слов и грамматические категории языка. |

| Морфема | Наименьшая значимая часть слова, не поддающаяся делению на более мелкие единицы. |

| Слово | Наиболее малая часть языка, обладающая лексическим значением и грамматическими характеристиками. |

| Часть речи | Категория языка, обозначающая семантическое и грамматическое значение слова в предложении. |

| Падеж | Грамматическое значение, обозначающее отношение слова к другим словам в предложении по синтаксическим категориям. |

| Число | Грамматическое значение, обозначающее количество предметов или лиц, выраженных словом. |

| Род | Грамматическое значение, обозначающее соотношение слова с мужским, женским или средним родом. |

| Время | Грамматическое значение, обозначающее момент в прошлом, настоящем или будущем времени, выраженный словом. |

| Лицо | Грамматическое значение, обозначающее отношение говорящего к самому себе, адресату или третьим лицам. |

Знание этих основных понятий и терминов поможет вам более полно понять и изучить морфологические особенности языка.

Роль морфологических особенностей в языке

Одним из важных функций морфологических особенностей является образование различных форм слов, которые отражают их грамматические характеристики. Например, спряжение глаголов, склонение существительных и прилагательных позволяют указать форму слова в зависимости от его роли в предложении, времени, лица, числа и падежа.

Морфологические особенности также играют важную роль в определении семантического значения слов. Например, добавление приставки или суффикса к корню слова может изменить его значение и указать на различные оттенки или отношения.

Благодаря морфологическим особенностям возможно образование новых слов, сокращение или изменение их формы. Это является основой для создания сложных слов и словообразовательных процессов в языке.

| Роль | Пример |

|---|---|

| Выразление отношений | Склонение существительных в падежах |

| Уточнение характеристик | Сопряжение глаголов с различными лицами и временами |

| Изменение семантического значения | Добавление приставок и суффиксов к словам |

| Образование новых слов | Словообразовательные процессы |

Таким образом, морфологические особенности играют ключевую роль в языке, позволяя выражать отношения между словами, уточнять их характеристики, изменять значения и образовывать новые слова. Без морфологических особенностей язык был бы лишен своей выразительности и сложности, ограничивая возможности коммуникации.

Языковые признаки: синтаксис

Языковые особенности научного стиля в плане синтаксиса выявляют связь речи со специфичным мышлением ученого: конструкции, употребляемые в текстах, нейтральны и общеупотребительны. Наиболее типичным является прием синтаксической компрессии, когда осуществляется сжатие объема текста при увеличении его информативности и смысловой наполненности. Это реализуется при помощи особого построения словосочетаний и предложений.

Синтаксические особенности научного стиля:

1. Использование определительных словосочетаний «имя существительное + имя существительное в родительном падеже»: обмен веществ, ликвидность валюты, прибор для демонтажа

и т.д.

2. Определения, выраженные именем прилагательным, употребляются в значении термина: безусловный рефлекс, твердый знак, исторический экскурс

и др.

3. Для научного стиля (определений, рассуждений, выводов) характерно составное именное сказуемое с существительным, как правило, с опущенным глаголом-связкой: Восприятие — это базовый познавательный процесс…; Отступления от нормативных реализаций языка — одна из самых ярких черт детской речи.

Другой распространенной «формулой сказуемого» является составное именное сказуемое с кратким причастием: может быть использован.

4. Наречия в роли обстоятельства служат для характеристики качества или свойства исследуемого явления: значительно, интересно, убедительно, по-новому; все эти и другие события хорошо описаны в исторической литературе….

5. Синтаксические структуры предложений выражают понятийное содержание, поэтому эталоном для пишущего ученого является полносоставное предложение повествовательного типа с союзной связью между его частями, с нейтральным в плане стиля лексическим наполнением и нормативным порядком слов: Нужно сказать, что зоопсихологи долго, упорно и безуспешно пытались обучить наиболее развитых человекообразных (шимпанзе) звуковому языку.

Среди сложноподчиненных предложений доминируют структуры с одним придаточным: Между интеллектом и языком располагается промежуточная первичная коммуникативная система, которая получила название функционального базиса речи.

6

Роль вопросительных предложений — привлечь внимание к излагаемому материалу, выразить допущения и гипотезы: Может быть, обезьяна способна к жестовой речи?. 7

Для осуществления отстраненной, нарочито обезличенной подачи информации широко применяются безличные предложения разных типов: К статусно равноправным жанрам можно отнести дружеское общение (разговор по душам, болтовня и др.)

… Таким образом подчеркивается стремление быть объективным исследователем, выступающим от имени обобщенного научного сообщества

7. Для осуществления отстраненной, нарочито обезличенной подачи информации широко применяются безличные предложения разных типов: К статусно равноправным жанрам можно отнести дружеское общение (разговор по душам, болтовня и др.)

… Таким образом подчеркивается стремление быть объективным исследователем, выступающим от имени обобщенного научного сообщества.

8. Для того чтобы оформить причинно-следственные отношения между явлениями, в научной речи используются сложные предложения с сочинительной и подчинительной союзной связью. Часто встречаются сложные союзы и союзные слова: ввиду того что, несмотря на то что, вследствие того что, потому что, между тем как, тогда как, в то время как

и др. Широко распространены сложноподчиненные предложения с определительные, причины, условия, времени, следствия.

Разновидности научного стиля

Научный стиль отличается единством норм отбора и использования языковых средств.

Научный стиль функционирует преимущественно в письменной форме. Но при этом есть и такие его разновидности, как устный доклад, беседа, публичное выступление. Устная форма накладывает существенный отпечаток на характер речи в этих жанрах.

В случае устной формы выступление может быть неподготовленным (например, участие в дискуссии), и тогда оно обладает особенностями устной спонтанной речи. В таком выступлении возможны самоперебивы, вводные разговорные словечки, отступления от письменных норм порядка слов и др. Подготовленное выступление (например, доклад на конферен-ции) подразумевает устное спонтанное восприятие, и оратор всегда — сознательно или бессознательно — учитывает это и строит свою речь так, чтобы она легче воспринималась на слух. Он, как правило, употребляет разные способы членения речевого потока, использует разнообразные конструкции с именительным темы, повторы, вводные обороты, вставные и присоединительные конструкции.

Научные произведения также обладают своими стилистическими осо-бенностями. Монография и учебник, доклад, лекция, сообщение в разных аудиториях, статья для научного или научно-популярного журнала разли-чаются между собой. Задача популяризации научных знаний обусловливает существование научно-популярного стиля

(или подстиля). Степень популя-ризации может быть разной, поэтому активность языковых средств, служа-щих достижению простоты и ясности изложения, также оказывается различ-ной в зависимости от характера адресата.

Научно-популярная литература в собственном значении адресована широкой аудитории и имеет своей задачей не только распространение на-учных знаний, но и воздействие на массового читателя, формирование у него определенных взглядов и убеждений, что сближает научно-популярную литературу с публицистикой как по функциональным задачам, так и в язы-ковом отношении. Научно-популярный текст содержит обычно открытые ав-торские включения, часто обращенные непосредственно к читателю и отме-ченные использованием различных экспрессивных средств языка. Здесь проявляется авторское «я», а «мы» носит не абстрактный, а конкретный и контактно-устанавливающий характер. С этой целью употребляются различ-ные вопросительные конструкции, восклицательные предложения, обраще-ния. Сокращается использование специальных терминов, наименования сложных понятий получают описательную форму. В целях разъяснения ис-пользуются сравнения, элементы образного повествования, которые, одна-ко, никогда здесь не достигают такой степени конкретизации, как в ху-дожественной речи.

В последние годы бурное развитие науки и техники сделало необхо-димым разработку форм краткого стандартизованного описания научных и технических достижений. Продиктованные различными целями, получили развитие такие жанры, как аннотация, реферат, патентное описание, тех-ническая инструкция. Поскольку речь идет о научно-технической информа-ции, их основу составляют языковые средства научного стиля. Необходи-мость унификации формы выражения внутри каждого жанра сближает их по принципу организации языковых средств с произведениями делового стиля. На этом основании перечисленные жанры объединяют иногда в особый науч-но-деловой стиль

(или подстиль).