Отличительные признаки и вопросы к ним

Признаки, означающие действия

В предложении наречия обычно находятся «в тандеме» с глаголом

или такой глагольной формой, существующей в русском языке, как деепричастие. Чтобы лучше понять, какие слова классифицируются как наречие образа действия, рассмотрим примеры их употребления в тексте. Они дают понять, что такое, с лингвистической точки зрения

, признак действия

- Прохожий шел медленно. Слово «медленно» характеризует глагол движения «ходить».

- В ту ночь луна светила ярко. Характеристика степени освещения.

- Гром гремел раскатисто. Характеристика шума, создаваемого природным явлением.

- Мастер работал быстро и энергично. Характеристика действий.

- Косяк журавлей летел низко. Характеристика полета.

- Он молчал, поглядывая украдкой на посетителей. Характеристика поведения.

Важно!

Чтобы закрепить понятие, нужно уяснить, какая часть речи отвечает на вопрос: каким образом? (как?) и относится к глаголу или деепричастию

Признак предмета

Наречие, указывающее на признак какого-либо предмета, отвечает на вопросы какой? какая? какое?

Оно используется в предложении вместе с существительным

. Примеры:

- прогулка пешком, блузка навыпуск;

- уход по-английски, шаг вперед;

- движение назад, чтение вслух.

Когда те же слова применяются совместно с глаголами, то они характеризуют действия: гулять пешком, уйти по-английски, читать вслух и т.д.

Признак признака

Сочетаясь с прилагательными, наречия ярче выявляют, детально «обрисовывают» признак другого признака

. Например:

- очень ветвистое дерево;

- чересчур высокий забор;

- довольно скучное занятие;

- слишком трудное задание;

- предельно простая обстановка.

Рассматриваемой нами части речи отводится роль усиления степени характеристики предмета

, при этом форма ее останется неизменной

.

Часто такие формы употребляют в художественных произведениях.

Правописание суффиксов наречий

Особо нужно обратить внимание на правописание следующих суффиксов наречий: -А, -О, -Е, -У. Правило № 1

Правило № 1

Суффикс –А пишется, если наречие с приставками: ИЗ-(ИС-), ДО-, С-(СО-)

- Исключения: досконально, достоверно, достаточно, изысканно, изнеможенно, сносно, снисходительно

- Издалека, досуха, сгоряча

Правило № 2

Суффикс –О пишется, если:

- наречие с приставками: В-, ЗА-, НА-

Заново, вправо, налево

- после шипящих и Ц

Горячо, свежо

под ударением

Правило № 3

Суффикс –Е пишется, если:

- после шипящих и Ц в безударном положении

- исключение: ещё

- Мягче, легче

- в некоторых наречиях с приставками В-, НА—

Налегке, вдалеке

Правило № 4

Суффикс –У пишется

- в некоторых наречиях с приставкой ПО-

Подолгу, попросту

- в некоторых наречиях с приставкой С-/СО—

Сослепу, сбоку

Чем отличаются определительные и обстоятельственные наречия?

Определительные и обстоятельственные наречия отличаются тем, что определительные наречия выражают определительно-количественные признаки действия, признака или предмета. Эти слова поясняют глаголы, существительные, прилагательные, наречия и слова категории состояния:

- лететь (как?) низко;

- упав (куда?) вниз;

- очень (в какой степени?) симпатичный;

- взгляд (какой?) исподлобья;

- секретно (в какой мере?) совершенно.

В предложении определительные наречия могут быть обстоятельством или определением.

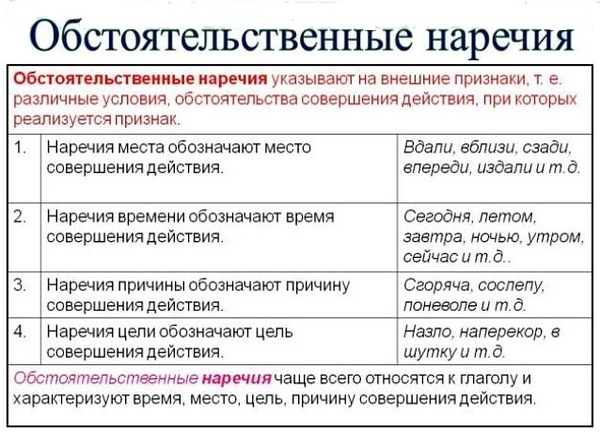

Обстоятельственные наречия выражают только признак действия. Такие наречия примыкают к глаголам и обозначают различные условия, обстоятельства осуществления действия:

- нырнуть (куда?) вглубь;

- светит (когда?) утром;

- сказать (с какой целью?) в насмешку;

- задеть (по какой причине?) сослепу.

В предложении эти наречия являются обстоятельством.

Примеры:

Роль предикативности в русском предложении:

Предикативность может быть выражена различными частями речи, включая глаголы, прилагательные, наречия и даже существительные. В русском языке предикативные слова имеют специальные формы, меняющиеся в зависимости от времени, лица и числа.

Предикативность играет важную роль в образовании предложений, позволяя передавать разные значения и оттенки. Она также определяет смысловую структуру предложений, где субъект является действующим лицом, а предикативность указывает на характер его действия или состояния.

Примеры предикативности в русском предложении включают:

— Глагольные формы, например: «идет», «плавает», «читаешь».

— Прилагательные, выражающие признаки субъекта, например: «умный», «красивая», «большой».

— Наречия, указывающие на обстоятельства действия, например: «быстро», «тихо», «сегодня».

Кроме того, предикативность может быть выражена в форме простого слова или словосочетания, включая именные предложения, фразы и выражения. Все это помогает передать полноценный смысл и информацию в русском предложении.

Особенности категории состояния как части речи

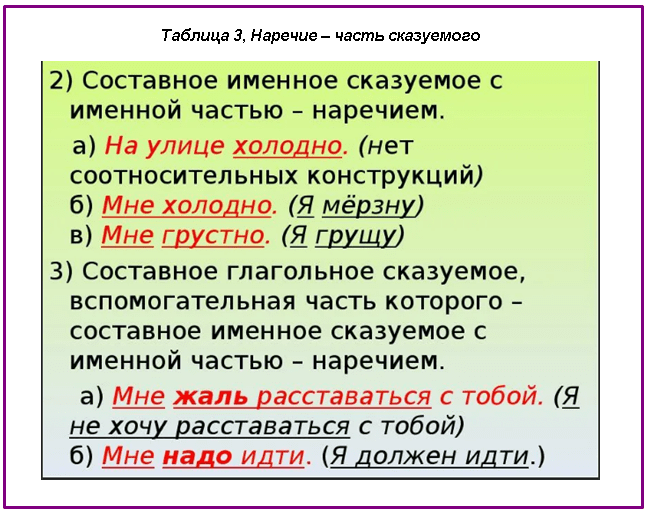

В школьной грамматике слова категории состояния рассматриваются как вид наречий. Действительно, безлично-предикативные слова часто омонимичны наречиям на -о (и соответствующим кратким формам прилагательных); ср.: Платье было красиво

(прил.); Ученик рисовал красиво

(нар.); В комнате было красиво

(кат. сост.). Однако Л. В. Щёрба и В. В. Виноградов показали, что эти совпадения являются чисто внешними, что категория состояния — это особая часть речи.

Наречия имеют частеречное значение признака действия или признака другого признака, безлично-предикативные слова имеют значение состояния. В предложении наречие является обычно обстоятельством, а слово категории состояния — главным членом предложения. У безлично-предикативных слов есть аналитические формы времени, образуемые с помощью связки и связочных глаголов быть

, становиться

, делаться

и др., в том числе нулевой формы настоящего времени глагола быть

: Вчера было холодно

, а завтра станет тепло

; Здесь тихо.

У наречий нет и нс может быть категории времени. Все это свидетельствует о грамматической противопоставленности наречий и слов категории состояния.

- 1) слова на -о {весело, тихо, тепло, смешно

и др.), соотносительные с качественными наречиями и краткими формами прилагательных; - 2) слова пора,

лень, охота,

грел* и др., которые соотносительны с существительными, однако в отличие от них обозначают нс предмет, а состояние: Нам пора уходить

; £.щ/ охота читать

; - 3) слова нядо, можно, стыдно, совестно, боязно, нельзя, жаль,

которые не находят соответствия в других частях речи современного русского языка.

Наречие: что это, что обозначает, как определить, разряды и степени сравнения

Наречие — это самостоятельная часть речи, которая не изменяется (не склоняется по числам, родам или падежам, и не спрягается).

Наречие может обозначать:

- признак действия (например: быстро ехать);

- признак другого признака (оба слова — наречия, например: очень холодно);

- признак предмета (например: яйцо вкрутую);

- признак состояния (предикативные наречия, говорится о состоянии окружающей среды, людей или животных; например: на улице холодно, мне скучно).

Наречие отвечает на вопросы:

- как?

- где?

- куда?

- когда?

- откуда?

- почему?

- зачем?

- в какой мере?

- по какой причине?

- с какой целью? и др.

Отличие наречий от прилагательных, местоимений и числительных

Разница: предлог относится к существительному, они согласуются с определяемыми словами, т. е. их можно убрать; к наречию же легко подобрать синоним.

Пример:

- жучок сидит (как?) неподвижно (наречие);

- солнце (каково?) грустно сегодня (прилагательное).

Отличие наречий от категории состояния

Разница: иногда считается самостоятельной частью речи, которая описывает состояние (живых существ, окружающей среды), а иногда считаются особой группой — наречия состояния; отвечает на вопросы как?/каково?.

Пример:

- мне весело;

- было сыро и прохладно.

Обстоятельственные

| наречия времени | когда? с каких пор? | вечером, сейчас, летом; |

| наречия места | откуда? где? куда? | здесь, там, направо, вдали; |

| наречия цели | для чего? зачем? | назло, нарочно, в шутку; |

| наречия причины | по какой причине? почему? | поневоле, сдуру, спросонья. |

Определительные

| количественные наречия (меры/степени) | сколько? насколько? в какой степени? | впятером, дважды, много, абсолютно, слишком; |

| наречия образа и способа действия | каким образом? как? | быстро, беззвучно, по-английски; |

| качественные наречия | как? | легко, хорошо, быстро. |

Степени сравнения наречий (сравнительная и превосходная)

Существует две степени сравнения — сравнительная и превосходная. Сравнительная ещё имеет две формы — простая и составная.

Сравнительная степень

Эти степени сравнения образуют лишь качественные наречия с суффиксом -о / -е.

Сравнительная простая

Образуется при помощи суффиксов: -е, -ее, -ей, -ше. Например: сильно — сильнее, тонко — тоньше.

Сравнительная составная

Образуется при помощи слов «более» (или «менее») и начальной формы наречия. Например: ярко — более ярко.

Превосходная степень

Превосходная степень имеет только составную форму, которую можно поделить на два типа:

- сравнительная степень наречия (выше, лучше, больше) и «всех»;

- «наиболее/наименее» и начальная форма наречия (интересно, быстро).

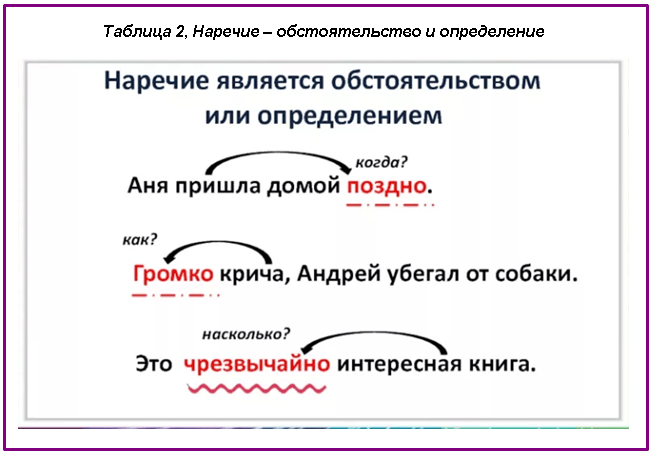

Как подчёркивается наречие?

- Очень часто в предложении наречие является обстоятельством и поэтому подчёркивается точкой с тире (⋅—⋅—⋅—).

- Если наречие выступает в роли определения, то оно подчёркивается волнистой линией ().

- Если наречие является в предложении сказуемым, то подчёркивается двумя параллельными линиями ().

- Узнайте также, что такое Средства выразительности.

Влияние предикативного наречия на смысл предложения

Предикативные наречия играют важную роль в формировании смысла предложений. Они добавляют информации о состоянии, способе действия или степени, что позволяет более точно выразить смысл высказывания.

Предикативное наречие может быть добавлено в предложение на разных позициях:

- В начале предложения:

- В середине предложения:

- В конце предложения:

Каждое предикативное наречие придает особый оттенок смыслу предложения:

Предикативное наречие

Описание

Пример предложения

Скоро

Указывает на непосредственное наступление события в ближайшем будущем.

Скоро начнется лето.

Осторожно

Предупреждает о необходимости быть аккуратным или предусмотрительным.

Осторожно, скользкая дорога!

Долго

Указывает на продолжительность длительного времени.

Я долго ждал тебя на остановке.

Таким образом, предикативные наречия являются важным инструментом в языке для точного выражения смысла предложений, добавления дополнительной информации и создания различных эмоциональных оттенков.

Лексико-грамматические разряды наречий

При классификации наречий учитываются два признака: функция в предложении и тип значения наречия.

1. По функции в предложении разграничиваются наречия определительные и обстоятельственные. Определительные наречия уточняют качество и интенсивность действия или признака, конкретизируют способ совершения действия (много работать

; очень быстро

; читать по-польски).

Выделяются наречия меры и степени (немного, очень, крайне, слишком, вдоволь

), которые примыкают к глаголам, прилагательным, другим наречиям (а также к словам категории состояния), и наречия способа действия (вслух, басом, нараспев, пешком, красиво),

которые примыкают только к глаголам.

Обстоятельственные наречия примыкают только к глаголам. Они не уточняют характер действия, а указывают на обстоятельства его протекания. Выделяются наречия места (слева, вперёд, домой),

времени (скоро, давно, вчера, ежедневно),

причины (сгоряча, поневоле, сослепу

), следствия (добела, досыта),

цели (нарочно, назло),

совместности (вдвоём, вместе).

В словосочетаниях наречие утрачивает категориальное значение признака действия, состояния или другого признака и начинает обозначать признак предмета. С синтаксической точки зрения слова типа всмятку

являются не обстоятельствами, а определениями при существительном. А. А. Шахматов отмечал, что в таких случаях происходит адъективация наречий (т.е. наречия переходят в разряд неизменяемых прилагательных).

2. По типу значения противопоставлены наречия знаменательные и местоименные. Знаменательные наречия обладают номинативным значением, они называют тот или иной признак признака {хорошо, очень, пешком, наизусть

и др.).

Местоименные наречия {где, когда

, куда

, как

и др.) не имеют номинативного значения: они не называют признак признака, а указывают на него. Эти наречия называются местоименными потому, что их значение сходно со значениями местоименных слов типа кто

, какой

, сколько

; кроме того, многие местоимённые наречия образованы от местоимений (по-моему

, затем, оттого

и др.).

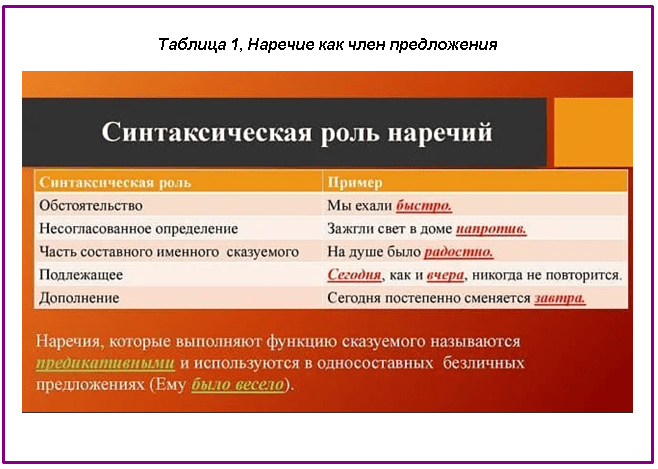

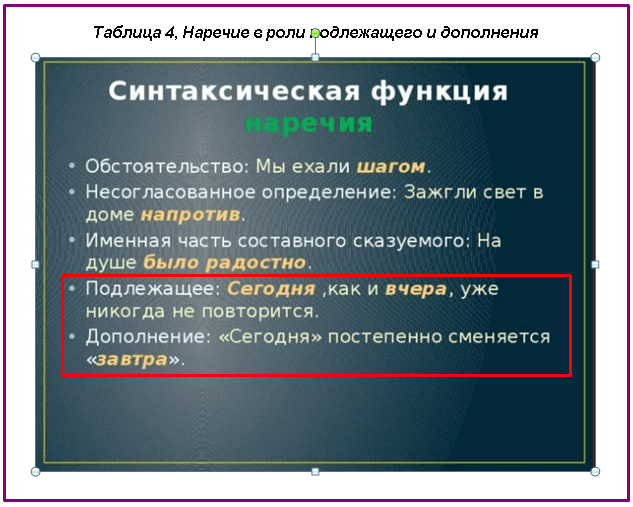

Наречие как член предложения

НЧ бывает обстоятельством, несогласованным определением, частью сказуемого, подлежащим, дополнением.

Обстоятельство

Будучи неизменяемым, наречие, не согласуясь ни с какими словами и не управляя ими, лишь примыкает. Примыкая к глаголам, чаще всего НЧ выполняет функцию разных обстоятельств – образа действия, времени, места, меры и степени. Соответственно, к этим НЧ можно задать вопросы обстоятельств разных видов – «как?», «когда?», «куда/откуда?», «в какой мере/степени?».

Несогласованное определение

Однако только обстоятельством синтаксическая роль наречия не ограничивается. Слова данной части речи могут примыкать к именам существительным и пояснять их. В этих случаях НЧ является несогласованным определением. Оно не согласуется с определяемым словом в роде, числе и падеже, но дает ему характеристику и отвечает на вопросы: «как(-ой/-ая/-ое/-ие)?».

Часть сказуемого

Ко всему прочему, наречие может быть частью сказуемого, выражать его лексическое значение. Эта часть примыкает к приименной, замещенной глаголом «быть» или полузнаменательными – «яв(-иться/-ляться)», «пред(-ставиться/-ставляться)», «ос(-таться/-таваться)» и подобными им. Эти глаголы содержат грамматическое значение и, как правило, редко употребляются в отрыве от именной части составного сказуемого.

Подлежащее

НЧ может выступать в качестве еще одного главного члена – подлежащего. При этом НЧ приобретает значение неодушевленного имени существительного в форме И. п. и отвечает на вопрос «что?»

Дополнение

В контексте НЧ также бывает дополнением. Это происходит не так часто, но имеет место в русскоязычных синтаксических конструкциях. Здесь НЧ выступает в значении существительных в форме косвенных падежей и отвечает на их вопросы.

НЧ могут присутствовать в предложениях, но при этом не быть их членами. В таких случаях они являются вводными – такими словами, которые не связаны грамматически с общей структурой синтаксических единиц, в которых используются.

Таким образом, являясь неизменяемой частью речи и связываясь с другими словами только при помощи примыкания, НЧ, тем не менее, могут выполнять в контексте функцию всех членов – главных и второстепенных. А также вовсе не быть зависимыми грамматически от предложений, в которых оказались, то есть быть вводными словами.

Особенности использования предикативных наречий

Предикативные наречия представляют собой особую группу наречий, которые выражают оценочные или суждительные характеристики действия или состояния, выступая в роли присоединительных обстоятельств. Их особенность заключается в том, что они присоединяются к сказуемому и не прямо связаны с подлежащим или дополнением.

Основные особенности использования предикативных наречий:

- Оценка качества действия или состояния: Предикативные наречия выражают характеристику действия или состояния, указывая на его качество. Например: «он работает быстро», «это произошло слишком рано». В таких случаях наречия «быстро» и «слишком» выражают оценку скорости работы и времени соответственно.

- Присоединение к сказуемому: Предикативные наречия не прямо связаны с подлежащим или дополнением, они присоединяются к сказуемому и обозначают качество действия или состояния в целом. Например: «он говорит правду», «она чувствует себя плохо». Наречия «правду» и «плохо» присоединены к сказуемому «говорит» и «чувствует себя» соответственно.

- Возможность сравнительной степени: Некоторые предикативные наречия могут выражать степень качества действия или состояния. Например: «готовить вкуснее», «читать быстрее». В таких случаях наречия «вкуснее» и «быстрее» указывают на более высокую степень качества.

- Усиление смысла: Предикативные наречия могут использоваться для усиления смысла предложения, добавляя эмоциональную окраску или эмфазу. Например: «он идет совсем медленно», «это действительно интересно». В данных примерах наречия «совсем» и «действительно» усиливают значение слов «медленно» и «интересно» соответственно.

Использование предикативных наречий позволяет точнее выразить оценку, характеристику или эмоциональную окраску действия или состояния, обогащая речь и делая ее выразительнее.

Обстоятельственные наречия

Слова из этой группы указывают на сопутствующие действию обстоятельства. Это означает, что будут даны ответы вопросы: когда, где и при каких условиях совершается действие, о котором говорится в предложении. По большей части обстоятельственные наречия относятся к глаголу.

Группа делится на ряд подгрупп (или разрядов), каждая из которых объединена общим лексическим значением.

Общая характеристика группы

Общая характеристика группы

Обстоятельства места

К наречию места можно задать какой-либо из вопросов: где? куда? откуда? В предложении такие слова сообщают информацию о месте действия.

Примеры:

- здесь,

- направо,

- вдоль,

- издали.

В предложениях они выполняют функцию обстоятельства места:

Солнце уже выглянуло (откуда?) сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу, среди тьмы и молчания. (А. Чехов)

В следующем предложении из романа Д. Григоровича «Пахарь» наречия дают обстоятельную характеристику «места события»:

Повсюду, (где?) направо, налево от дороги, вдали и вблизи, по всем буграм и скатам, зазеленели озими…

Обстоятельства времени

Слова из этой подгруппы сообщают о «времени события». Вопросы, которые можно к ним задать: когда? как долго? до каких пор? с каких пор?

Примеры:

- тогда,

- до утра,

- всегда,

- летом,

- тотчас.

Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство времени:

Я встал сегодня (когда?) спозаранку и мирно мирный день пронёс. (М. Кузьмин)

Обстоятельства цели

Чтобы определить наречие цели, к слову нужно задать вопрос: зачем? Значение этого разряда – то, ради чего совершается выраженное глаголом действие, то есть цель.

Примеры:

- напоказ,

- назло,

- умышленно,

- в шутку.

Функция в предложении – обстоятельство цели:

Я столкнулся с ней в ЦУМе (зачем?) нарочно, чтобы продолжить наш разговор.

Обстоятельства причины

Наречия этой подгруппы – сгоряча, сдуру, со зла, неспроста и другие – отвечают на вопросы отчего? и почему? В предложении выступают в роли обстоятельства причины:

Тогда Чайковскому (отчего?) сгоряча показалось, что он был прав. (К. Паустовский)

Некоторые из обстоятельственных слов данной группы наречий (когда, зачем, где) употребляются в качестве вопросительных: Откуда вы родом? Сочетаясь с приставками не- и ни-, они образуют отрицательные наречия: никогда, нигде, незачем. Вопросительные местоимения служат источником для ещё одной наречной подгруппы. Сочетание приставки кое- и суффиксов -либо, -нибудь, -то даёт неопределенные наречия типа кое-где, когда-нибудь, куда-либо, где-то. Они содержат неточное указание на обстоятельство.

Список литературы

- Водясова Л.П. Способы реализации текстовой категории связности текста в прозе Народного писателя Мордовии К. Г. Абрамова: монография; Мордов. гос. пед. ин-т. Саранск, 2014. 147 с.

- Жадяева Ю.А., Цыпкайкина В.П. Лексико-семантическая группировка наречий, характеризующих человека (на материале эрзянского языка) // Материалы XX науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева: сб. науч. тр. / под ред. О. А. Калинина. Саранск, 2016. С. 55–61.

- Мигунова А.С., Мосина Н.М. Синтетические и аналитические средства выражения локативности в эрзянском и финском языках // Огарев-Online. 2015. № 2. С. 22–26.

- Митюнина Г.А., Шеянова Т.М. Типологическая характеристика координационных наречий в русском и эрзянском языках // Материалы докладов XI научной конференции молодых ученых филологического факультета Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева: сб. науч. тр. / редкол.: М.В. Мосин, О.В. Филиппова, А.М. Кочеваткин; МГУ им. Н. П. Огарева. – Саранск, 2006. – С. 87–89.

- Самосудова Л.В. Наречия места в эрзянском языке и их аналоги в английском языке как средство выражения категории пространства // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. Т. 14. № 2. С. 131–135.

- Самосудова Л.В. Пространственные наречия эрзянского языка // Вестник Чувашского университета. 2006. № 7. С. 144–147.

- Грамматика мордовских языков / Д. В. Цыганкин; МГУ им. Н.П. Огарева. Саранск, 1980 г. 430 с.

- Эрзянь кель. Синтаксис: тонавтнемапель = Эрзянский язык. Синтаксис: учебник / под ред. Д.В. Цыганкина. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2011. 208 с. Мордов.-эрзя яз.

- Водясова Л.П. Формирование языковой цельности текста в современных мордовских языках // Вестник Угроведения. 2011. № 4 (7). С. 9–14.

- Водясова Л. П. Способы соединения компонентов сложного синтаксического целого в современном эрзянском языке // Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология: электронный научный журнал. 2013. № 5-2. С. 32–38.

- Водясова Л. П. Функции локальных дейктиков в художественном тексте (на материале немецкого, русского и эрзянского языков) // сайт. 2016. Т. 1. № 49. С. 284–288..

- Водясова Л.П. Вербальные и невербальные средства реализации прагматики художественного текста // Novainfo. 2016. Т. 2. № 52. С. 114–118..

- — ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАРЕЧИЯ. Слова, имеющие форму наречия, т.-е. форму, показывающую отношение этих слов, как названий неглагольного признака, к глаголу…

Словарь литературных терминов

- — На конце наречий после шипящих пишется буква ь, например: наотмашь, настежь, прочь. Исключения: уж, замуж, невтерпёж…

Справочник по правописанию и стилистике

- — слова, словосочетания и предложения, передающие рематическую информацию первичного текста…

Педагогическое речеведение. Словарь-справочник

- — То же, что категория состояния…

-

Словарь лингвистических терминов

- — см. наречия определительные…

Словарь лингвистических терминов

- — Наиболее древние по образованию наречия, которые, подобно местоимениям, не обозначают признак действия, а только указывают на него, исходя из данной ситуации, из обстановки речи. Семантически они входят в общие…

Словарь лингвистических терминов

- — Наречия, служащие показателями пространственных, временных, причинных, целевых отношений, связанных с действием…

Словарь лингвистических терминов

- — Глагольные категории, образующие предикативность: категория лица, категория времени, категория наклонения…

Словарь лингвистических терминов

- — Отношения между подлежащим как носителем признака и сказуемым как выражением признака. Предикативные отношения в предложении отражают отношения между субъектом и предикатом суждения…

Словарь лингвистических терминов

- — см. категория состояния…

Словарь лингвистических терминов

- — Спрягаемые формы глагола, выполняющие в предложении функцию сказуемого и образуемые формами лица, числа, рода, времени и наклонения…

Словарь лингвистических терминов

- — Разряд местоимений, указывающих на признак действия или признак признака, т.е. к указательному значению присоединяются значения обстоятельственные. М.-н. отвечают на вопросы: как? когда? где? почему? зачем? Не…

- — Реализация предикативности; отношения между пред-метом речи/мысли и определяющим его предикативным признаком…

Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

- — Реализация предикативности; отношения между предметом речи / мысли и определяющим его предикативным признаком…

Синтаксис: Словарь-справочник

Степени сравнений наречий

Как и у прилагательных, категория степеней сравнения наречий образуется противопоставлением трех форм: положительной, сравнительной и превосходной степеней. Формы степеней сравнения образуются только от качественных наречий типа весело

, красиво

(т.е. от определительных наречий способа действия, производных от качественных прилагательных).

Образование форм степеней сравнения наречий и прилагательных в целом сходно (ср.: весёлый — веселее

и весело — веселее

; красивый — красивее всех

и красиво — красивее всех).

Сравнительная степень (или к о м п а р а т и в) образуется синтетически и аналитически. Для образования синтетической (простой) формы компаратива следует после усечения наречного суффикса -о

прибавить к основе наречия суффиксы -ее, -ей, -е, -ше {красив-о — красив-ее

, разг. красив-ей

; сух-о — суш-е; далек-о — даль-ше).

Аналитическая форма компа- ратива образуется прибавлением к форме положительной степени наречия вспомогательных слов более, менее {красиво — более/ме- пее красиво).

Такие формы воспринимаются как несколько книжные, в разговорной речи чаще употребляется синтетическая форма компаратива {красивее).

П р е в о с х о д н а я степень (или с у п е р л а т и в) обычно образуется аналитически: прибавлением к форме положительной степени вспомогательных слов наиболее, наименее {громко — наиболее/наименее громко

); либо прибавлением к синтетической форме компаратива вспомогательных слов всего, всех {красивее — красивее всех; смешнее — смешнее всего).

Синтетическая форма суперлатива наречий (с суффиксами -ейше, -айше)

в современном языке используется крайне

редко и воспринимается как архаичная (покорнейше благодарю

; нижайше кланяюсь).

Категория состояния (безлично-предикативные слова)

Категория состояния — это часть речи, выражающая общекатегориалыюе значение состояния живых существ, природы, окружающей среды в грамматической форме главного компонента безличных конструкций — его предиката: Вам надо уезжать

; На улице пасмурно

; В комнате тихо.