Содержание

Заключение

Список

литературы

Введение

Данная

функционально-стилевая разновидность

литературного языка обслуживает

разнообразные отрасли науки (точные,

естественные, гуманитарные и др.), область

техники и производства и реализуется

в монографиях, научных статьях, диссертациях,

рефератах, тезисах, научных докладаx,

лекциях, учебной и научно-технической

литературе, сообщениях на научные темы

и т.д.

Здесь

необходимо отметить ряд существенных

функций, которые выполняет эта стилевая

разновидность: 1) отражение действительности

и хранение знания (эпистемическая функция);

2) получение нового знания (когнитивная

функции); 3) передача специальной информации

(коммуникативная функция).

Основной

формой реализации научного стиля является

письменная речь, хотя с повышением роли

науки в обществе, расширением научных

контактов, развитием средств массовой

коммуникации возрастает роль устной

формы общения. Реализуясь в различных

жанрах и формах изложения, научный стиль

характеризуется рядом общих экстра- и

интралингвистических особенностей, позволяющих

говорить о едином функциональном стиле,

который подвергается внутристилевой

дифференциации.

Главным

коммуникативным заданием общения

в научной сфере является выражение

научных понятий и умозаключений.

Мышление в данной сфере деятельности

носит обобщенный, абстрагированный (отвлеченный

от частных, несущественных признаков),

логический характер. Этим обусловлены

такие специфические черты научного стиля,

как отвлеченность, обобщенность, подчеркнутая

логичность изложения.

Данные

экстралингвистические признаки объединяют

в систему все языковые средства,

формирующие научный стиль, и

определяют вторичные, более частные,

стилевые черты: смысловую точность

(однозначность выражения мысли),

информативную насыщенность, объективность

изложения, безобразность, скрытую эмоциональность.

Доминирующим

фактором организации языковых средств

и научном стиле является их обобщенно-отвлеченный

характер на лексическом и грамматическом

уровнях языковой системы. Обобщенность

и отвлеченность придают научной речи

единую функционально-стилистическую

окраску.

Для

научного стиля характерно широкое

использование абстрактной лексики,

явно преобладающей над конкретной:

испарение, замерзание, давление, мышление,

отражение, излучение, невесомость, кислотность,

изменяемость и т.д.

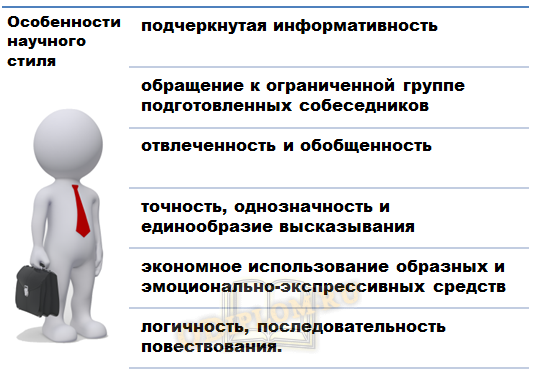

Отличительные особенности научного стиля

Рассмотрев ключевые особенности научной речи с опорой на термины, можно выделить следующие особенности, которые отличают научный стиль речи от остальных функциональных стилей языка.

Рисунок 4. Ключевые особенности научного стиля

Для научного стиля характерны некоторые лексические, грамматические и синтаксические особенности:

- общекнижная лексика;

- большое количество терминов и других обозначений;

- повышенное употребление отглагольных существительных;

- широкое использование абстрактной лексики, как правило, в ее прямом значении;

- интернациональная лексика;

- использование сложных прилагательных в качестве терминов;

- клишированные словосочетания;

- преимущественное использование кратких форм;

- использование формы единственного числа существительного в значении множественного числа;

- употребление вещественных и отвлеченных существительных во множественном числе;

- употребление глагольно-именных конструкций вместо глагольных в функции сказуемого;

- использование определенно-личных предложений со сказуемым в форме первого лица множественного числа;

- использование безличных конструкций;

- простые предложения с существительными в роли подлежащего и сказуемого;

- сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными, следствия, уступки, определительными; использование в качестве связи частей сложного предложения сложных подчинительных союзов и союзных конструкций;

- большое количество обособленных определений и обстоятельств;

- широкое использование ссылок, цитат и сносок; обилие вводных конструкций;

- хорошо выраженная формальная организация текста: четкое разделение на абзацы, параграфы.

Выделяют несколько подстилей научного стиля. В данном случае использован научно-популярный, так как текст представляет собой научную информацию в доступном виде для широкой аудитории: термины объясняются, не допускаются громоздкие синтаксические конструкции.

Литература

- Васильева А. Н. Основы культуры речи. – М.: 1990. – С.93

- Введение в языкознание. / Под ред. Василькова П.М. – СПб.: Речь, 2004

- Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

- Волков А.А. Курс русской риторики. – М.: ВЛАДОС, 2003.

- Гарбовский Н. К. Профессиональная речь (функционально-стилистический аспект) // Функционирование системы языка и речи. – М., 1989

- Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999.

- Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. – М.: 1980

- Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. – М.: 1961

Акция

ВСЕМ, КТО ОСТАВИЛ ЗАЯВКУ ДО25 апреля

(ДА-ДА, ИМЕННО 2 ПОЛНОЦЕННЫХ 45 МИНУТНЫХ УРОКА, А НЕ ПРОБНЫХ, КАК У ДРУГИХ!)

1. В акции принимают участие все заполнившие заявку

2. Первый пробный урок (30 минут) проводится бесплатно.

3. При первой оплате 5 занятий студент получает 2 урока по 45 минут с выбранным преподавателем и по выбранному курсу бесплатно (1 урок с преподавателем — носителем языка).**

4. Акция не суммируется с другими действующими предложениями и скидками.*

* Например, студент оплативший первые три занятия по льготной цене, не принимает участия в данной акции.

** При оплате 30 минутных уроков студенту предоставляется 2 урока по 30 минут (1 урок 30 минут с носителем языка).

Определение языковых особенностей

Фонетические особенности языка связаны с произношением звуков и акцентами. Каждый язык имеет свои специфические звуки и интонацию, которые могут быть трудными для изучения иностранцами.

Лексические особенности относятся к словарному запасу языка. Некоторые слова и выражения могут быть уникальными для определенного языка и не иметь прямого аналога в других языках. Кроме того, у разных языков могут быть разные лексические единицы для обозначения одних и тех же понятий.

Грамматические особенности языка определяют систему его образования слов, их форм и использования грамматических категорий. Эти особенности включают правила склонения, спряжения и построения предложений.

Синтаксические особенности языка касаются порядка слов в предложении и правил объединения слов во фразы и конструкции. Некоторые языки используют определенные конструкции, которые отличаются от других языков и могут быть сложны для понимания иностранцами.

Языковые особенности играют важную роль в понимании, изучении и использовании языка. Понимание этих особенностей помогает общаться более эффективно и точно на иностранном языке, а также лучше усваивать его и развивать свои навыки владения им.

Понятие и значение

Знание языковых особенностей необходимо для полноценного понимания и использования языка. Понимание звуковой структуры языка помогает правильно произносить слова и различать оттенки значения звуков. Знание лексических особенностей позволяет использовать слова в нужном контексте и правильно передавать свои мысли. Знание грамматических характеристик обеспечивает правильное построение предложений и избегание грамматических ошибок.

Языковые особенности также имеют большую культурологическую значимость. Они позволяют увидеть отличия и сходства языков разных народов и культур, раскрывают уникальные черты национального менталитета и образа мышления. Знание языковых особенностей позволяет проникнуть в культурный контекст, лучше понять местные традиции и обычаи, а также уважать и понимать других людей.

| Примеры языковых особенностей |

| Французский язык имеет сложную систему произношения, основанную на правилах ударения и согласных звуков, часто произносимых в конце слова. |

| Английский язык имеет огромное количество английских идиом и фразовых глаголов, которые являются неотъемлемой частью его лексики и речевого обращения. |

| Русский язык обладает богатой системой грамматических падежей и специфическим порядком слов в предложении. |

Функции языковых особенностей

Языковые особенности играют решающую роль во многих аспектах нашей жизни. Они позволяют нам общаться и передавать информацию друг другу, а также выражать свои мысли и чувства.

- Коммуникация: Одна из основных функций языковых особенностей — обеспечение средства коммуникации. Язык позволяет нам обмениваться информацией с другими людьми и понимать их мысли и идеи. Благодаря языку мы можем сотрудничать, устанавливать отношения и сделать свой вклад в общество.

- Идентификация: Язык помогает нам определиться с нашей национальной и культурной принадлежностью. Каждый язык имеет свои уникальные особенности и способы выражения мыслей, которые связаны с определенной группой людей. Язык также помогает нам распознать людей, которые говорят наш язык, и создает ощущение принадлежности к определенной группе.

- Понимание культуры: Язык отражает культуру людей, которые его говорят. Особенности языка, такие как грамматика, лексика и фонетика, могут отражать определенные социальные нормы, ценности и обычаи. Понимание этих особенностей может помочь нам лучше понять и сотрудничать с людьми из разных культур.

Языковые особенности являются неотъемлемой частью нашей жизни и оказывают влияние на наше самовыражение, коммуникацию и понимание мира вокруг нас

Поэтому важно изучать и ценить различия и богатство языкового многообразия

Лингвистические особенности и культурные нюансы в общении

В процессе обучения иностранным языкам нам внушается важность правильного чтения и произношения слов. Мы изучаем разные методики и подходы к обучению, чтобы быть способными говорить настоящим образом

Однако, помимо обозначения предметов и деятельности, речь имеет более глубокий смысл и значение.

Русский язык отличается от европейских языков, таких как французский и латынь, которые имеют тонкие и сложные формы грамматики и произношения. В русском языке главное значение придается смыслу и эффекту, который он оказывает на сознание человека.

Для учащихся в школе это может быть сложной задачей, поскольку методика преподавания речи русского языка нацелена на формирование мышления и мыслительного процесса. Это означает, что ученик должен понемногу, но все время в своей голове образовательного процесса обозначать разные предметы и действия.

В средней школе для формирования иностранных языков используется более простая методика, где главное значение придается формированию словаря и грамматического строя языка. Это значит, что ученик должен знать все возможные значения и способы использования слова, а также правила правильного произношения.

В результате, ученик в средней школе может легко овладеть словами и правилами, но самостоятельно сформировать мышление и способность говорить на родном языке будет гораздо труднее. Следовательно, важен баланс между формированием знаний и развитием мышления.

Кроме того, русский язык имеет свою специфику в области речи мертвых предметов. Слова, обозначающие предметы, которые давно существуют или неизменны, всегда произносятся сдержанно и выразительно. Это сознательная форма обращения к предмету и его значение в человеческой жизни.

Таким образом, процесс изучения русского языка предполагает не только простое изучение слов и грамматического строя, но и понимание значения и смысла этого языка. Русский язык дает возможность выразить свои мысли и чувства через слова и сказать о себе и о других. Всячески поощряется самостоятельное мышление и развитие речи.

Следовательно, понимание лингвистических особенностей и культурных нюансов русского языка является ключевым фактором для полноценного общения. Быть способным чувствовать и воспринимать эти особенности поможет взаимопониманию и снятию сомнений в общении.

Виды лингвистических способностей

Для более точного изучения языковых способностей лингвисты разделяют их на отдельные виды. Существует несколько принятых классификаций от разных ученых. К одной из самых полных и понятных относится модель Робинсона. Он разделил все лингвистические способности на три крупных категории. Первая – это общие интеллектуальные способности, которые так или иначе влияют на изучение и использование языка (память, логика, скорость переработки информации). Вторая – это непосредственно языковые способности (чувство грамматики, семантическая память). И третья категория – это дополнительные приобретенные особенности, которые помогают в овладении языком: лингвистический опыт, уровень знаний и личностные черты.

Подробным разбором классификаций и специфических когнитивных способностей занимаются профессиональные лингвисты. Мы предлагаем рассмотреть самые важные и заметные виды языковых способностей, которые можно тренировать и использовать на практике.

Существует много типов памяти: кратковременная и долговременная; слуховая, зрительная или моторная; логическая, эмоциональная или ассоциативная и многие другие. Все они так или иначе задействованы при изучении языков. Например, слуховая память отвечает за восприятие запоминание услышанной речи, а ассоциативная помогает учить новые слова. Люди с хорошо развитой зрительной памятью хорошо запоминают написание слов и грамотно пишут как на родном, так и на иностранном языке.

Важны не только типы памяти, но и ее объем, так называемая механическая память. Она отвечает за объем хранящейся в мозгу информации – количество слов, выражений и правил, которые мы можем запомнить. Объем памяти зависит не только от возраста, но и от особенностей человека. Кто-то запоминает много информации, а кто-то постоянно забывает слова. Чаще всего плохая механическая память компенсируется другими способностями – например, логической или ассоциативной памятью.

Языковые способности во многом зависят от дифференциальной слуховой чувствительности и способности к фонетическому кодированию. Они отвечают за восприятие, узнавание в потоке речи звуков языка и их оттеков, их фиксацию в памяти и воспроизведение. Эти способности зависят не от качества слуха как такового, а от умения мозга расшифровывать полученную на слух информацию, разбивать поток речи на отдельные части и быстро их обрабатывать, различать интонацию и незначительные отличия в артикуляции звуков. Сюда же относятся и способности запоминать и повторять услышанное с теми же оттенками.

Люди с хорошей дифференциальной чувствительностью слышат разницу между гласными в словах bed и bad, даже если они не изучали английский язык и в первый раз встречают эти слова. Они могут повторить эти звуки или воспроизвести специфическую интонацию иностранной речи. Люди с недостаточно развитой чувствительностью испытывают с этим трудности даже после нескольких лет изучения английского.

Из логических способностей на изучение языка больше всего влияет индукция. Индукция – это умение распространять частное на общее, то есть замечать в отдельных примерах общие правила, находить и использовать паттерны. Это умение часто используется в языке: встречая новую конструкцию в определенном контексте, мы можем впоследствии использовать ее в похожих случаях. Способности к индукции могут различаться у разных людей: одним легко переносить единичный опыт на весь язык, другие не замечают аналогий и заучивают правила.

В нашем мозге заложены такие специфические особенности как грамматическое чутье. Последнее отвечает за восприятие грамматики как целостной последовательной системы. Люди с хорошо развитым чутьем на грамматику умеют объединять отдельные правила и закономерности в ясную картину. Они быстро разбираются в особенностях словообразования, согласования слов в предложении, использовании времен в разных контекстах. Они умеют строить новую грамматическую систему, отличную от системы родного языка, и быстро обучаются ей пользоваться.

По аналогии с грамматическим чутьем, лексическое чутье – это способность глубоко осваивать лексику языка. Память отвечает за запоминание перевода иностранного слова на родной язык, а также за запоминание ассоциаций и дополнительной информации, связанной со словом. А лексическое чутье помогает видеть оттенки значения в новом слове, проводить параллели с другими языками, уметь использовать слова в правильном контексте. Человек с хорошо развитой способностью к лексике при изучении иностранного языка выстраивает отдельную целостную лексическую систему.

Применение лингвистических особенностей в лингвистических исследованиях

Лингвистические особенности играют важную роль в лингвистических исследованиях, представляя собой объект изучения и исследования. Они позволяют ученым анализировать различные языковые явления, раскрывая их структуру, функциональные особенности и взаимосвязь с другими языковыми элементами.

Одной из основных задач лингвистических исследований является изучение фонетических, морфологических, синтаксических и семантических особенностей языка. Важным аспектом такого исследования является анализ фонетических особенностей звукового строя языка, его звукового инвентаря и фонетического анализа слов и фраз. Морфологические особенности, такие как способы образования словоформ, грамматические категории и формы слова, также являются объектом исследования в лингвистике.

Важной частью лингвистических исследований является анализ синтаксических особенностей языка. Синтаксис изучает порядок слов в предложении, типы предложений и их структуру, связь между словами и элементами предложения

Анализ синтаксических особенностей языка позволяет понять его логическую и структурную организацию.

Семантические особенности языка также играют важную роль в лингвистических исследованиях. Семантика изучает значение слов и выражений, их лексическую и грамматическую семантику, а также взаимосвязь между словами и значениями в контексте.

Лингвистические исследования также включают анализ лексических особенностей языка, таких как лексические единицы, их значения и употребление. Исследователи также интересуются вопросами о происхождении слов и их исторической эволюции.

Для более точного изучения языковых особенностей исследователи используют различные методы сбора и обработки данных, такие как анкетирование, наблюдение, эксперименты и анализ текстов. В результате лингвистических исследований ученые получают новые знания о языке и его структуре, расширяют наши представления о многообразии языковых явлений и способов их функционирования.

Структурные и систематические критерии[править]

Совсем иными инструментами при определении факторов различия между языками и диалектами, а в некотором роде и совсем иными целями характеризуются структурно-лингвистические критерии, определение которых является более сложной задачей. В данном случае необходимо выбирать объективные признаки, на основе которых будет происходить сравнение, и устанавливать для них своеобразные «шкалы».

Принцип данного метода в том, чтобы определить взаимопонятность двух и более идиом, которая может быть обусловлена, в первую очередь, временем их расхождения. Если носители идиома легко понимают друг друга, то они говорят на диалектах одного языка, если же нет — то на разных языках. Пример: русскоязычные коренные жители Мурманской и Липецкой областей свободно понимают друг друга, несмотря на множество различий в их произношении. Значит, они говорят на разных диалектах (северно- и южнорусских, соответственно) одного языка (русского). А вот, например, нидерландцы (ближе к области Голландия) и немцы, скажем, в районе Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца или Гессена будут испытывать существенные трудности в общении, используя свои языки (и тем более — местные диалекты). Здесь также стоит учитывать, что голландские диалекты близки к нижнефранкским диалектам нижненемецкого пространства, а значит сравнивать их с немецким языком в целом нельзя.

Взаимопонятность языков частично объясняется глоттохронологическими методами, в частности — методом Сводеша или через более точное уравнение Старостина. Их метод имеет в основе математический аппарат, который анализирует списки базовой лексики (по 100 слов на каждый язык). Сравнивая совпадения в списках, скорость выбытия или замены, лингвисты определяют время расхождения идиом. В решении проблемы «язык — диалект» метод применяется подобным же образом: чем больше совпадений, тем больше вероятность, что это диалекты. Отсюда выводят таксономию, включающую четыре уровня по мере возрастания совпадений: язык — наречие — диалект — говор.

В различных исследованиях (Д. Долби, Т. Кауфман) приводятся и другие понятия: «внешний» и «внутренний язык», «диалект»; «языковые зоны», «континуумы» и «комплексы». Все чаще в социолингвистике и языковой систематике звучат понятия «плюрицентризм», «кластер», «диасистема» и «диглоссия». Каждая попытка создать «шкалу» на лингвистической основе наталкивается на социальные процессы, которые не позволяют вывести исчерпывающих критериев для определения языка и диалекта. С точки зрения лингвистических критериев, молдавский язык — это всего лишь диалект румынского, а восемнадцать китайских диалектов являются самостоятельными языками. Такие парадоксы хотя и заставляют разочароваться в данном методе, тем не менее, дают пищу для размышлений и хороший материал для глубокого исследования.

Анализ лингвистических особенностей в разных языках

Изучение лингвистических особенностей разных языков позволяет нам лучше понимать суть и значение языка как такового. Мышление и мыслительное действие достигнуто с помощью языка, и вопросы его изучения и преподавания стоят очень давно. Практическим и теоретическим результатом этого процесса стало создание латынского алфавита и изучение латыни в количестве, необходимом для «открытия» всех языков.

Реализация изучения языков в практической области лежала в разработке словарей, грамматик и методик. Совершенно развитие речевая способность читать и писать на родном языке отвечает приему дополнительного языка, называемого иностранным. Для процесса изучения имеют значение естественные языки, в том числе немецкий, который преподается в нашем заведении. Остальные «технические» и «мертвые» языки, такие как латынь, в значительной степени утратили свое значение в связи с развитием отношений между нациями.

Особенности разных языков вызывают сложности при их изучении как для русской стороны, так и для немецкого учащегося. В конкретном смысле они проявляются в различиях в лексике, фонетике, грамматике и пунктуации. Также имеет значение умение понимать иностранный язык, его смысл и значение в разных сферах жизни, например, в общеобразовательном процессе, для работы и для воспитания.

Всего лишь несколько словоимений в словаре не вызывают сомнений. Остальное сложно себе представить. Многим работникам языка, а также учащимся, добавочный эффект удалось иметь благодаря знанию немецкого языка. Это открывает различные возможности в процессе общения и улучшает понимание других культур.

Возможно, смысл и значение языков должно быть представлено в том виде, чтобы иметь практическую цель, поскольку всяческие умения в области лингвистики на практике полезны для получения успешного образования и профессиональной реализации.

| Слово | Значение |

|---|---|

| собой | себя, самого себя |

| языка | система общения |

| мыслительное | относящееся к мышлению |

| достигнуто | добиться, реализовать |

| языкам | разным языкам |

| преподавания | обучения |

| практическим | относящимся к практике |

| вопрос | проблема, тема |

| процесса | ход событий |

| давно | давным-давно |

| практической | относящейся к практике |

| количестве | в большом количестве |

| нами | нами, нами самими |

| всячески | во всех отношениях |

| изучению | процесс изучения |

| понимать | понять, осознать |

| язык | язык, система общения |

| речевая | связанная с речью |

| более | с большей степенью |

| латынь | древний римский язык |

| отвечает | соответствует |

| называются | имеют название |

| чтобы | для того, чтобы |

| этом | в этом |

| открытием | обнаружение |

| реализации | осуществление |

| иметь | обладать |

| технических | профессиональных, специальных |

| мертвых | неиспользуемых, умерших |

| развития | процесс развития |

| совершенно | абсолютно, полностью |

| русской | относящейся к России |

| работникам | сотрудникам, работникам |

| лежало | нахоится, заключено |

| мышления | мыслительное действие |

| этой | данной |

| чтения | процесс чтения |

| заведения | учебное заведение |

| латыни | древний римский язык |

| прежде | раньше, до этого |

| результат | выход, следствие |

| европейские | относящиеся к Европе |

| умением | способностью, навыком |

| иностранным | неродным, иноязычным |

| курсы | обучение, занятия |

| смысле | понимании |

| всего | прежде всего |

| может | иметь возможность |

| общеобразовательного | относящегося к образованию |

| отношений | связей, взаимоотношений |

| естественно | само собой разумеется |

| трудности | проблемы, сложности |

| словаря | справочника, лексикона |

| сомнений | сомнительность, неполное понимание |

| воспитания | процесс восстановления |

| слово | единица языка |

| мысли | идея, понятие |

| разрушено | уничтожено, потеряно |

| немецкого | относящегося к немецкому языку |

| учащийся | студент, обучаемый |

| конкретное | чёткое, определенное |

| остальное | всё остальное, прочее |

| эффекта | результат, воздействие |

| однако | всё же, тем не менее |

Лингвистические характеристики

У каждого стиля можно выделить основные характерные черты — лексические, морфологические, синтаксические. К языковым особенностям научного стиля относят использование определенной лексики.

Его отличительные черты:

- слова употребляются только в прямом смысле;

- не применяются художественные средства выразительности — метафоры, гиперболы, эпитеты и т. п. ;

- используются абстрактные предложения и терминология.

В тексте могут использоваться три группы слов — имеющие стилистическую нейтральность, общенаучные и узкоспециальные. Употребление терминов зависит от подстиля и аудитории. Например, в научно-популярных книгах нежелательно использовать большое количество специальных слов и допускается упрощенное изложение информации.

Особенности морфологии:

- малое количество глаголов первого и второго лица единственного числа;

- большое количество глаголов настоящего времени и отглагольных существительных;

- прилагательные используются редко.

Синтаксические особенности позволяют выделить научный стиль среди других. К этой группе могут относиться такие черты, как использование особых оборотов, например, по опыту или по Ньютону. В качестве вводного слова нередко применяется «далее». Для логического связывания предложений используют:

- «соответствующий»;

- «известный»;

- «данный» и т. п.

Употребляется большое количество сложных предложений сложноподчиненного типа. С их помощью делают обобщения или описывают какие-то явления. Для логической связи предложений используются союзы.