Особенности феодального государства

Феодальное государство представляло собой организацию класса феодальных собственников, созданную в интересах эксплуатации и подавления правового положения крестьян. В одних странах мира оно возникло в качестве непосредственного преемника рабовладельческого государства (например, Византия, Китай, Индия), в других оно образовалось как непосредственный результат возникновения и утверждения частной собственности, появления классов, минуя рабовладельческую формацию (например, у германских и славянских племен).

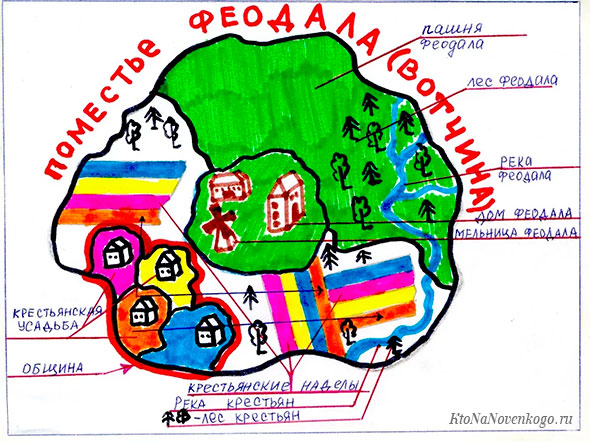

В основе производственных отношений феодализма лежали собственность феодала на главное средство производства — землю и установление прямой власти феодала над личностью крестьянина.

Именно поземельные отношения и собственность на землю определяли в то время лицо общества, характер его социального и политического строя. Для феодальной системы общественных отношений были характерны следующие особенности: 1) иерархический характер феодального сословия, выражавшийся в системе вассалитета; 2) сословное деление общества; 3) ограничение права крестьян распоряжаться землей и их личная зависимость от феодалов.

Особенностью феодального общества являлась, таким образом, сложная иерархическая сословная система, отразившая особый строй поземельных отношений. Кроме того, владение землей давало и непосредственное право на реализацию властных полномочий на определенной территории, т. е. земельная собственность выступала в качестве непосредственного атрибута политической власти.

Сословное деление феодального общества, будучи выражением фактического и формального неравенства людей, сопровождалось установлением особого юридического места для каждой группы населения. Господствующий класс феодалов в целом и каждая его часть в отдельности представляли собой более или менее замкнутые группы людей, наделенных закрепленными законом привилегиями — правом собственности на землю, владением крепостными и монополией на право участия в управлении и суде.

Отношения между феодалами в Европе строились на основе зависимости одних феодалов от других. Одни феодалы выступали в качестве сюзеренов, другие — в качестве вассалов. Сюзерены жаловали своим вассалам земли и гарантировали им свою защиту, в соответствии с этим вассалы были обязаны по отношению к сеньорам нести военную службу и некоторые другие повинности.

Отношения сюзеренитета-вассалитета создавали специфическую политическую иерархию внутри класса феодалов.

Типичной формой правления феодального государства была монархия. Феодальная республика была характерна для сравнительно немногих средневековых городов Северной Италии, Германии, России. Что касается форм феодального государства, то за время своего развития оно прошло ряд этапов:

1. Раннефеодальная монархия (сеньориальная) (V-IХ вв.) характерна для периода становления феодальной собственности, когда формирующийся класс феодалов группировался вокруг политически укрепившейся власти короля. В этот период складывались первые относительно крупные феодальные государства.

2. Сословно-представительная монархия (Х-ХIII вв.) — в этот период наблюдался расцвет феодального способа производства и господство натурального хозяйства, что повлекло за собой феодальную раздробленность, сопровождавшуюся переходом власти от короля к отдельным феодалам, и организацию государственной власти на основе вассальных связей.

Для этого периода характерен процесс централизации государства и возникновения королевской власти, начало функционирования представительных органов: Генеральных штатов во Франции, Рейхстага в Германии, Кортесов в Испании и т.д.

3. Абсолютная монархия (ХVI-ХVIII вв.) характеризовалась сосредоточением всей полноты государственной власти, в том числе законодательных, судебных и фискальных функций, в руках короля; созданием большой профессиональной армии и бюрократического чиновничьего аппарата, что обеспечило ему прямое управление и контроль за страной.

Феодальные междоусобицы

Между феодалами нередко вспыхивали внутренние вооруженные конфликты, которые назывались феодальными междоусобицами. Участниками столкновений были не только люди, причастные к конфликту, но и члены их семей.

Это приводило к затяжным, многолетним тяжбам, вовлекающим в оборот войны несколько поколений феодалов.

Причины усобиц часто были связаны с делением земли и хозяйственными спорами. Также они могли возникать из-за личных оскорблений и недопониманий. Фактором, вовлекавшим в междоусобицу, служила месть за обиженного и убитого родственника.

Независимо от причин, подобная борьба уносила жизни многих феодалов, поэтому власти старались ограничить или запретить усобицы. Вспомним «Русскую правду», разрешившую кровную месть только для близких родственников.

Типы почетных вотчин

Дипломы о вотчинах квалифицируют вотчины с помощью списка обычных выражений, таких как почетный, отцовский, предковый, древний, благородный и добрый, откровенный и свободный , значение которых, возможно, нотариусы, расширившие эти акты, не полностью поняли. Определенно почетный указывает на общественный, а не на частный характер феодального владения; благородный и благородный , что это вотчина, закрепленная за дворянином, а не одна из так называемых scutiferorum феодальных владений , отданных помещикам плебейского происхождения, почти нечто среднее между вотчиной и пожалованием земли крестьянину (massaricio, уровень) . В Средние века очень распространенной квалификацией была лояльная вотчина , дарованная вассалу, который поклялся в особой верности (называемой ligia) лорду, в то время, когда можно было быть вассалами нескольких лордов одновременно.

В эпоху княжеств и в новое время вотчины классифицировались по меньшей или большей автономии:

- Камерными феодальными владениями назывались те, которые были предоставлены князем, подчинялись контролю палаты (министерства финансов) и имели небольшую фискальную и юрисдикционную автономию. Подавляющее большинство вотчин относилось к этому типу.

- Присоединенные феодальные владения были в основном древними феодальными владениями имперской концессии, которые подчинялись территориальным княжествам, сохраняя при этом определенную фискальную и юрисдикционную автономию.

- Освобожденными или освобожденными вотчинами были и древние вотчины, сумевшие сохранить свою автономию от княжеств. Они были полностью автономны как в финансовом отношении, так и в отношении отправления правосудия. Однако нередко эта автономия подвергалась сомнению и попиралась соседними государствами, что порождало длительные споры. Большинство этих феодальных владений принадлежало имперской концессии и признавало исключительный суверенитет Империи ( Feudi Imperiali ); некоторые имели церковное происхождение и признавали папский суверенитет.

Поскольку многие местные владения позже были преобразованы в почетные вотчины, полученные из земельных владений древних семей государственных чиновников (графов, маркизов), аналогичные титулы продолжали использоваться для квалификации владельцев вотчин. Первоначально владения, принадлежащие потомкам маркизов и комитальных семей, назывались маркизами и графствами (например, Палатинские графы Ломелло , графы Бьяндрате , графы Альдобрандески , Гвиди , Альберти , маркизы алерамского происхождения Монферрато , Салуццо , Дель Карретто или Обертенга, как Маласпина , Эстенси , Паллавичино ). Позднее территориальные князья (такие как герцоги Миланский , Феррарский , Савойский ) награждали своих феодалов аналогичными титулами. В северной Италии шкала феодальных владений с этой точки зрения была следующей: маркизы, графства, лорды; уступка герцогств и княжеств оставалась имперской прерогативой и касалась только непосредственных феодальных владений Империи. С другой стороны, в Неаполитанском королевстве, Сицилии и Папском государстве территориальные суверены также могли награждать своих феодалов титулами герцога и принца, как и иностранные суверены, не подчинявшиеся Империи.

Феодальные пережитки в правовых нормах: ограничение свободы и прав

Феодальные пережитки можно обнаружить не только в экономической организации общества, но и в правовых нормах и законодательстве. В некоторых странах существуют нормы, которые ограничивают свободу и права граждан, сохраняя элементы феодального права.

Одним из примеров является наличие привилегий для определенных групп граждан на основе их рода, имущественного положения или социального статуса. Например, в некоторых странах существуют законы, которые предоставляют особые права и привилегии для членов королевской семьи или высших чиновников. Это является явным примером феодального пережитка, где права и свободы граждан не равны, а зависят от их социального статуса.

Другим примером является сохранение законов, которые устанавливают преимущества и защиту для определенных сословий или классов общества. Например, в некоторых странах существуют законы, которые особо защищают интересы землевладельцев или промышленных магнатов, в то время как права обычных граждан ограничены. Это также относится к феодальным пережиткам, где правовые нормы не отражают принципы равенства и свободы для всех.

В заключение, феодальные пережитки в правовых нормах являются серьезным препятствием на пути к правовому государству и обществу свободных граждан. Они ограничивают свободу и права людей на основе их рода, их имущественного положения или социального статуса

Устранение таких пережитков является важной задачей для развития справедливого и равноправного общества

| Примеры феодальных пережитков в правовых нормах |

|---|

| Особые права и привилегии для членов королевской семьи или высших чиновников |

| Преимущества и защита для определенных сословий или классов общества |

Вводное слово.

Сразу стоит предупредить, что автор данного сайта не является ни профессиональным историком, ни профессиональным публицистом-пропагандистом

Поэтому он не претендует ни на авторитетность своих суждений, ни на то, что привлечет внимание массы читателей. Однако, иметь собственное мнение и публиковать его не запрещается

И каждое мнение имеет право на существование, пока его не удалось опровергнуть фактическим материалом (но не мнениями разных авторитетов). Тем более оно имеет право на существование, если имеет под собой какие-то обоснования (фактические, документальные и логические). Потому автор считает, что он вправе высказывать свое мнению по любым вопросам, тем более по тем, в которых понимает больше профессиональных историков и писателей.

Также будут размещаться исторические документы, мемуары и сопутствующие материалы (в частности, электронные копии старых фотографий, рукописных и печатных документов, рисунков, карт и т.п.). Для облегчения восприятия будут появляться на страницах сайта и современные дополнительные материалы. Будем надеяться, что получится нечто интересное.

Автор сайта снимает с себя всякую ответственность за недостоверность опубликованных материалов. Все мнения, как известно, субъективны; а все документы можно подделать. В этом смысле история совершенно непредсказуема. Смена эпох кардинально может поменять взгляд на одно и то же событие, а любой впервые обнаруженный документ способен изменить трактовку событий.

Все свои небольшие заметки автор размещает в разделе «Наше». Эти заметки объединяются в циклы и группы, перечень которых можно найти справа. При переходе в соответствующий цикл заметок, можно найти ссылки на дополнительные материалы: документы, мнения, графику. Отдельно будут размещены крупные формы, которым тесно в жанре заметок. Скоро некоторые из них будут представлены вашему вниманию. Ссылки на главные из них публикуются на этой странице на самом верху.

Источник

Кто такие феодалы

Феодал — это представитель господствующего слоя феодального общества, владелец земли с зависимыми крестьянами (феода).

После реформы Карла Мартелла, проведенной во Франкском государстве, феоды (бенефиции) стали выдаваться за службу у сеньора.

В средневековых государствах Западной Европы феодалы были выстроены в виде социальной иерархии, называвшейся феодальная лестница.

На ее вершине находился король, власть которого зачастую носила над подчиненными номинальный характер. Далее располагались:

Феодал, занимавший более низкую ступень, назывался вассалом, а его непосредственный «начальник», дававший землю за службу, сеньором.

Вассальные отношения возникали только между соседями по феодальной лестнице, поэтому рыцари не подчинялись королю напрямую.

Во время раздробленности герцоги и графы обладали по отношению к королю большой вольностью, которая давала им право выступать судьями, чеканить собственную монету и облагать налогами подвластное население.

Сеньор по отношению к вассалам выступал не только как лицо, требующее выполнения служебных обязанностей, но и как защитник в случае военной угрозы.

Особую категорию составляли рыцари — военные феодалы, которые жили в замках, принимали участие в турнирах и ходили в военные походы.

Чтобы получить этот статус претендент (обязательно феодал) должен был пройти обряд посвящения. В разное время он включал вручение оружия, облачение в кольчугу и каску, а также удар ладонью по шее (colee).

У каждого рыцаря была своя прекрасная дама (нередко вымышленная), а их поведение регулировал «Кодекс рыцарской чести», требовавший проявление благородства, мужества и доблести.

Падение феодализма

История падения феодализма охватывает конец Средних веков и Новое время до середины XIX века, когда в Западной Европе под влиянием революций 1848 г. окончательно пало крепостное состояние крестьян.

Из двух сторон феодального строя — политической и социальной — дольше существовала вторая. После сокрушения политической мощи феодальных сеньоров государством нового типа, общественное устройство еще долго оставалось феодальным.

Падение политического феодализма заключалось в постепенной централизации государства и объединении страны под властью единого правителя. Король переставал быть лишь «первым между равными», превращаясь в единственного носителя верховной власти, а сеньоры становились подданными государя, хотя и сохраняли привилегированное положение.

Эта привилегированность была одним из остатков социального могущества, принадлежавшего средневековым феодалам. Дворянство утратило суверенные права на своих землях, потеряло самостоятельную политическую силу, но удержало целый ряд прав по отношению к крестьянской массе. Землевладение очень долго оставалось феодальным. Земли делились на крестьянские и дворянские; крестьянские наделы облагались повинностями в пользу сеньоров.

История термина

Он происходит из латыни, от слова “feudum”. Так называли земли, а в отдельных случаях право на получение дохода, предоставляемые вассалу сеньором. Он получал их в свое распоряжение, которое могло быть наследственным.

Рис. 1. Феод.

Такой вид землевладения появился в Европе, в Азии, Африке и доколумбовой Америке он отсутствовал. После получения земли, вассал должен был нести службу в пользу сеньора. Она могла быть военной, административной или придворной. Феод мог находиться в собственности двух человек – сеньора и вассала, так как первый не терял на него право.

Следовательно, феодальная собственноть одновременно была и условной и сословной. Условность заключалась в том, что за феод вассал должен был служить сеньору, последний мог отобрать земельное владение. Сословность состояла в том, что право владения феодами оставалось за благородным сословием, дворянством, аристократией. Крестьянин или даже богатый горожанин не мог стать владельцем феода, ему требовалось получить дворянский титул.

Вступление феодала-вассала во владение феодом называлось инвеститурой. Таким символическим актом, который предполагал заключение вассального договора. Вассал приносил клятву верности сеньору.

Рис. 2. Феодализм.

Феодальная вотчина

В средневековых государствах феодальной вотчиной называлось крупное землевладение, принадлежавшее феодалу. Она представляла собой хозяйственный комплекс, который включал землю, хозпостройки, инвентарь, церковь, а также аппарат управления (администрация, судебный орган).

С развитием вотчин в руках крупных землевладельцев концентрировалась большая власть, которая включала судебные, налоговые, административные функции.

Со временем они получили юридическое оформление в качестве феодального иммунитета - особой привилегии, которая препятствовала вмешательству королевской администрации в дела вотчины.

Неизменным атрибутом вотчины был принудительный труд зависимых крестьян в хозяйстве феодала, который вытекал из их зависимости по отношению к сеньорам.

Земли крестьян были разделены чересполосно и относились к категории тягловых (обложенных оброком и барщиной). Здесь преобладал принудительный севооборот, сопровождавшийся выпасом скота по пару и жнивью.

Влияние феодальных пережитков на экономику

Феодальные пережитки имеют значительное влияние на экономическую сферу современного общества. Они отражаются в различных аспектах экономики и могут оказывать как положительные, так и отрицательные последствия.

Одним из важных аспектов влияния феодальных пережитков на экономику является неравенство в распределении богатства и ресурсов. Феодальные структуры обеспечивают сохранение и передачу богатства от одного поколения к другому, что приводит к неравному доступу к ресурсам и возникают так называемые экономические неравенства. Это может сдерживать экономический рост и развитие, ограничивая возможности малых предприятий и инноваций.

Кроме того, феодальные пережитки могут способствовать формированию монополий и ограничивать конкуренцию. В некоторых случаях, власть и привилегии наследуются в определенных феодальных семьях, что ведет к концентрации ресурсов и власти в руках небольшого числа людей. Такое положение дел создает преграды для развития новых игроков и инноваций на рынке, что может привести к замедлению экономического роста.

Однако, феодальные пережитки также имеют некоторые положительные последствия для экономики. Например, они могут способствовать стабильности и предсказуемости в экономической сфере. Феодальные структуры могут обеспечивать некоторую форму социального контроля и поддерживать порядок, что может быть полезным для бизнеса и инвестиций.

Кроме того, феодальные пережитки могут способствовать сохранению культурного и исторического наследия общества. Они являются частью национальной идентичности и могут привлекать туристов и инвестиции в культурные и исторические объекты

Туризм является одной из важных отраслей экономики, и феодальным пережиткам часто уделяется особое внимание для привлечения туристов и развития инфраструктуры

В целом, феодальные пережитки имеют сложное влияние на экономику. Они могут ограничивать конкуренцию и экономический рост, но также могут способствовать стабильности и сохранению культурного наследия. Понимание этого влияния позволяет обществу разрабатывать политики и меры, направленные на минимизацию негативных последствий и максимизацию позитивных факторов, связанных с феодальными пережитками.

Современные следы

Шотландия

Для полного обсуждения см.

Закон Шотландии сильно отличается от английского права. Один ученый объяснил это в 1924 году следующим образом:

- Это закон римского и феодального происхождения, который в течение восьми веков законодательно и судебными решениями был адаптирован к потребностям шотландского народа и в течение последнего столетия постепенно сочетался с английским правом. медленной операцией плавления.

Система землевладения в Шотландии до недавнего времени носила феодальный характер. Теоретически это означало, что эта земля находилась под властью Короны как окончательного феодального верховенства. Исторически сложилось так, что Корона предоставляла землю в обмен на военные или другие услуги, а получатели грантов, в свою очередь, предоставляли субгранты на другие услуги и так далее. Те, кто делали субсидии — «начальство» — сохранили законный интерес в земле («dominium directum»), и поэтому была создана иерархическая структура, в которой каждая собственность имела несколько владельцев, сосуществующих одновременно. Только один из них, вассал , имеет то, что на обычном языке можно было бы рассматривать как право собственности на собственность («dominium utile»).

Закон об отмене феодального землевладения и т. Д. (Шотландия) 2000 г. отменил феодальную систему землевладения в Шотландии и заменил ее системой прямого владения землей. Поскольку закон вступил в полную силу с 28 ноября 2004 года, вассал полностью владеет землей, и интересы превосходства исчезли. Право феодальных начальников принуждать к соблюдению условий было прекращено при соблюдении определенных спасительных положений ограниченного характера. Сбор был отменен, хотя компенсация может быть выплачена. Задержка между королевским согласием и вступлением в силу была вызвана большим количеством переходных договоренностей, которые необходимо было ввести до окончательной отмены, и тесной связью Закона 2000 года с Законом об условиях титула 2003 года.

Англия

Уникальная в Англии деревня Лакстон в Ноттингемшире продолжает сохранять некоторые пережитки феодальной системы, при которой земля все еще обрабатывается с использованием системы открытого поля . Теперь феодальный суд собирается только раз в год, а его полномочия ограничиваются управлением сельхозугодьями.

Сарк

Крошечный остров Сарк на Нормандских островах был, возможно, последним феодальным государством в Европе до 9 апреля 2008 года. Остров был вотчиной более крупного соседнего острова Гернси и независимо управлялся сеньором , который был вассалом землевладелец, королева Соединенного Королевства . 4 октября 2006 года правящий орган Сарка проголосовал за замену оставшихся многоквартирных домов в Главном суде полностью избранным демократическим правительством, которое было реализовано 9 апреля 2008 года.

Северная Корея

Северная Корея была описана как феодальное государство из-за ее кастовой системы Сонгбун . Обычных граждан можно рассматривать как крестьян, солдат — как рыцарей, высших членов Рабочей партии Кореи — как дворян, а династию Ким — как монархов.

История термина

Слово «феодализм» использовалось юристами в Англии в XVII веке для обозначения типа собственности. В качестве общественно-политического термина его употребляли Буленвилье и Монтескьё. Представление о феодализме как об одном из этапов социально-экономической истории человечества, соответствовавшего Европейскому Средневековью, развивает французская историография начала XIX века.

Марксизм рассматривает феодализм как одну из общественно-экономических формаций, следующую за рабовладельческим строем.

Получи помощь с рефератом от ИИ-шки

ИИ ответит за 2 минуты

Разные исторические школы XX века выдвигали различные концепции феодализма, в некоторых из них этот термин вообще не использовался.

Феодальные пережитки в российской деревне в начале ХХ века

Крестьянская реформа создала условия для беспрепятственного превращения рабочей силы в товар, т.е. утвердила господство капиталистического типа товарного производства. Для дальнейшего социально-экономического развития России падение крепостного права имело огромное значение — оно знаменовало собой начало новой, буржуазной России, выраставшей из крепостнической эпохи.

Втягивание крестьянства в товарно-денежные отношения способствовало разложению этого класса, создавало необходимые условия для развития капиталистического сельского хозяйства.

Падение крепостного права явилось толчком для развития капитализма и в помещичьем хозяйстве. Здесь начали применять машины, агротехнику, что в свою очередь требовало наемной рабочей силы. Превращению помещичьих хозяйств в капиталистические способствовала и выкупная операция. Часть денежных средств, полученных помещиками в результате выкупа крестьян, превращалась в капитал, вкладываемый в сельскохозяйственное производство, промышленность, строительство. Таким образом, выкупная операция представляла особую форму первоначального накопления.

Крестьянская реформа явилась началом важных изменений и в социально-политической жизни страны, которое можно отметить здесь. В обстановке революционной ситуации царское правительство вынуждено было вслед за отменой крепостного права пойти на ряд других буржуазных реформ — ввести элементы самоуправления на местах, суд присяжных, отменить телесные наказания, ввести всеобщую воинскую повинность вместо рекрутских наборов, провести реорганизацию просвещения и финансов. Отмена крепостного права сыграла важную роль в деле превращения России в буржуазную монархию.

Проведенная дворянством, хотя и буржуазная по своему содержанию, реформа 1861 г. открыла широкие возможности для развития капитализма, но не уничтожила до конца феодальные социально-экономические отношения. Сохранились громадные помещичьи латифундии, поземельная община, надельные крестьянские земли. В социальной сфере сохранился сословный строй, а в политической самодержавие, которое являлось надежным защитником помещиков. Крупное помещичье землевладение давало возможность эксплуатировать крестьянство полукрепостническими методами. По сути, имело место освобождение крестьян от земли, потому что он тех наделов, которыми в течение веков владели крестьяне. Были сделаны громадные отрезки, а сотни тысяч крестьян были совсем обезземелены — посажены на четвертной или нищенский надел. Получив мизерные наделы, недостаточные для существования, крестьяне оставались в фактической зависимости от помещиков.

Пережитки феодально-крепостнических отношений существовали ещё долгое время и тормозили экономическое развитие страны. Но тем не менее начало капитализма было положено, и после отмены крепостного права капитализм в России стал развиваться высокими темпами. Последовавшее за реформами расслоение крестьянства представляло собой предпосылку расширения внутреннего рынка, без чего невозможен рост капиталистической промышленности.Зарянов П.Н. «Крестьянская община Европейской России 1907-1914г.». С.-27.

Примеры феодальных пережитков:

1. Неравенство владения землей

Одним из основных признаков феодальной системы является неравенство владения землей. На современном этапе нередко можно наблюдать ситуации, когда определенные группы или личности владеют большими участками земли, тогда как остальные люди остаются безземельными или обладают небольшими земельными участками.

2. Наследование титулов и привилегий

Феодальные пережитки также проявляются в наследовании титулов и привилегий. В некоторых странах до сих пор существуют племенные титулы, которые передаются по наследству и дают определенные преимущества и привилегии титулярам и их потомкам.

3. Личные связи и взаимодействия

В феодальной системе особое значение придавалось личным связям и взаимодействиям между властителем и его подданными. Некоторые элементы этой системы до сих пор сохраняются в некоторых социальных структурах, где наличие личных связей может быть решающим фактором при получении определенных преимуществ или возможностей.

4. Ограниченные права и свободы

В феодальной системе у обычных людей были ограниченные права и свободы. Они зависели от воли своих властителей и обязаны были выполнять их приказы без возражений. Подобные ограничения прав и свобод все еще можно наблюдать в некоторых обществах, где гражданам отказывают в определенных правах и возможностях на основе их социального статуса или происхождения.

5. Феодальный язык и обряды

Феодальные пережитки могут проявляться в сохранении феодального языка и обрядов. Некоторые древние слова, выражения и ритуалы до сих пор употребляются в определенных культурных и религиозных общностях, поддерживая традиции и привычки прошлых времен.

6. Неравенство в образовании и доступе к ресурсам

Феодальные пережитки проявляются и в неравенстве в образовании и доступе к ресурсам. В некоторых обществах люди из определенных социальных групп или классов могут иметь больший доступ к высшему образованию и ресурсам, тогда как другие группы остаются отчужденными и не могут получить равные возможности.

Феодальная система: основные принципы и функционирование

В феодальной системе владение землей и власть передавались по наследству от отца к сыну. Верховный владелец земли, или сеньор, передавал часть своей земли вассалу, который в свою очередь становился его подведомственным и обязан был служить и защищать своего сеньора. Вассал имел право на определенную порцию земли и мог передать часть ее своему подчиненному вассалу, выступая в роли его сеньора.

Функционирование феодальной системы базировалось на взаимодействии между сеньором и вассалом. Сеньор обеспечивал вассала защитой, безопасностью и средствами к существованию в обмен на военную службу и лояльность. Вассал, в свою очередь, обязан был предоставлять помощь и поддержку сеньору военными силами.

Феодальная система приносила пользу обеим сторонам: сеньору — укрепление власти и обеспечение верности вассалов, вассалу — получение земельного владения и защиту. Однако, с течением времени эта система разрушалась из-за конфликтов интересов и вспыхивания национальных государств.

![Глава 2. понимание сущности феодализма в исторической науке (гутнова е.в.) [1990 - - история средних веков. том 1]](http://sarfruits.ru/wp-content/uploads/e/b/b/ebbc4d16ace194bb1be5be256b247437.jpeg)